Archives nationales du monde du travail

Installées depuis 1993 au cœur de Roubaix dans l’ancienne filature Motte-Bossut (industrie textile du XIXe siècle), les Archives nationales du monde du travail (ANMT) dépendent du ministère de la Culture.

Elles ont pour mission de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les archives d’acteurs de la vie économique et professionnelle : entreprises, syndicats, comités d’entreprises, organismes professionnels, associations œuvrant dans le monde du travail.

Les fonds d’archives se composent non seulement de documents écrits, manuscrits ou imprimés, mais aussi de photographies, d’affiches et autres documents sonores et audiovisuels.

Lien : https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/

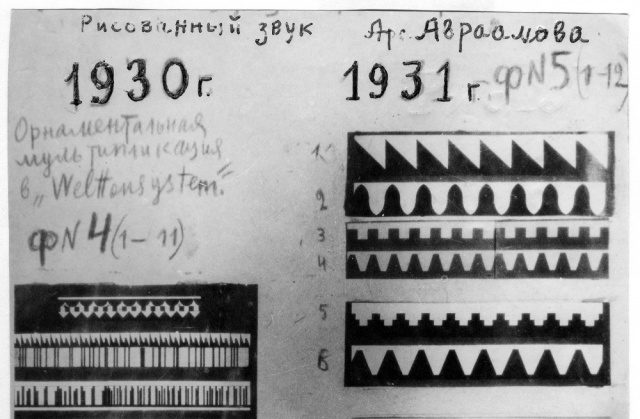

Avraamov Arseny

Symphony of Siren, 1923

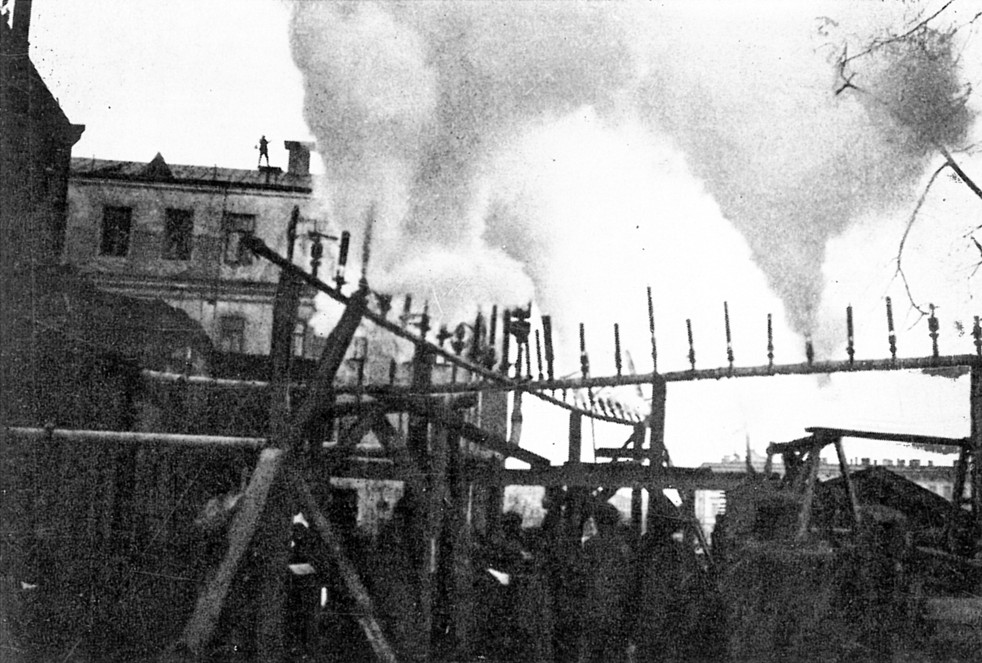

La symphonie des sirènes célèbre le cinquième anniversaire de la révolution d’octobre. Ce concert a eu lieu le 7 novembre 1922 dans le port de la ville de Bakou en Azerbaîdjan. Pour cette performance, le chef d’orchestre Avraamov a dirigé (du haut d’un toit et à l’aide de drapeau et de torches enflammées) les chœurs composés de plusieurs milliers d’ouvriers et plusieurs régiments d’infanterie complets ; et l’orchestre, des cornes de brume de l’ensemble de la flotte de la mer Caspienne, deux batteries d’artillerie, des hydravions, vingt-cinq locomotives à vapeur et leurs sifflets, ainsi que toutes les sirènes des usines de la ville. Pour cet événement, il a également inventé un certain nombre d’appareils portables, qu’il a appelé Steam Whistle Machines, constitué d’un ensemble de 20 à 25 sirènes accordés aux notes de L’Internationale. Avraamov ne voulait pas de spectateurs, il visait la participation active de tout le monde.

Symphony of Siren (Audio et Photos)

Published in the audio-book Del Mono Azul al Cuello Blanco (Generalitat Valenciana, 2003) and 2-CD Noises and Whispers in Avant Gardes (UPV-Allegro Records, 2004)

Cash Johnny

One Piece at a Time raconte l’histoire d’un ouvrier d’une chaîne de montage automobile qui construit sa propre voiture avec des pièces volées à l’usine.

Centre d’histoire du travail (CHT)

Le CHT rassemble et conserve les documents relatifs aux mouvements ouvrier et paysan, au travail et aux mouvements sociaux pour constituer un fonds disponible à la fois pour les organisations ouvrières et paysannes et pour toute personne désireuse d’en étudier l’évolution.

lien : https://www.cht-nantes.org

Centre d’histoire sociale des mondes contemporains (CHS)

Le Centre d’histoire sociale des mondes contemporains est une Unité mixte de recherche de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et du CNRS. Le CHS est un laboratoire de recherche soucieux d’éclairer l’histoire sociale, culturelle, politique des sociétés urbaines et des mouvements sociaux. De grandes thématiques irriguent les champs de recherche du CHS : l’histoire du travail, l’histoire des sociétés urbaines et des politiques publiques, l’histoire sociale des conflits, des guerres et des organisations internationales, l’histoire des migrations et des sociétés coloniales et postcoloniales, l’histoire sociale des représentations, l’histoire des mouvements sociaux, de la militance et de la politisation des mondes populaires.

Trois axes de recherche structurent l’activité scientifique du laboratoire :

– Histoire sociale des pratiques culturelles, des productions intellectuelles et des savoirs

– Histoire sociale du politique et de l’action publique

– Histoire sociale des sociétés urbaines

Lien : https://histoire-sociale.cnrs.fr/

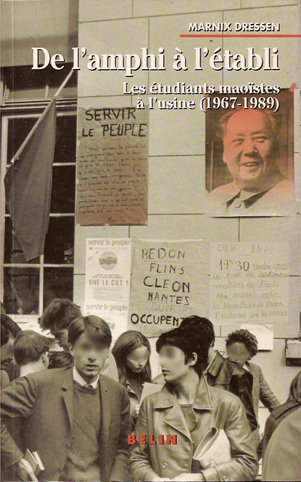

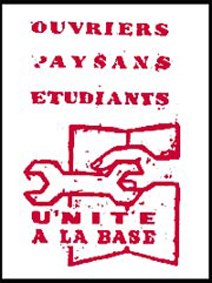

Établis (Les)

Dressen Marnix, De l’amphi à l’établi, Les étudiants maoïstes à l’usine (1967-1989), Éditions Belin, Courtry, 1999.

Mao Zedong, « Intervention à la conférence nationale du parti communiste chinois sur le travail de propagande », le 12 mars 1957. Texte mis en épigraphe du livre de Dressen Marnix, De l’amphi à l’établi, Éditions Belin, Courtry, 1999.

Puisque les intellectuels sont appelés à servir les masses ouvrières et paysannes, ils doivent tout d’abord les comprendre et bien connaître leur vie, leur travail et leur mentalité. Nous recommandons aux intellectuels d’aller parmi les masses, dans les usines, dans les campagnes. Il serait fort mauvais qu’ils ne se trouvent jamais, de toute leur vie, avec des ouvriers et des paysans. Nos travailleurs de l’État, nos écrivains, nos artistes, nos enseignants et nos travailleurs de la recherche scientifique doivent saisir toutes les occasions possibles pour entrer en contact avec les ouvriers et les paysans. Certains peuvent aller dans les usines ou à la campagne juste pour jeter un coup d’oeil et faire un tour ; cela s’appelle « regarder les fleurs du haut de son cheval » ce qui vaut toujours mieux que de rester chez soi et ne rien voir. D’autres peuvent y séjourner plusieurs mois pour mener des enquêtes et se faire des amis : cela s’appelle « descendre de cheval pour regarder les fleurs ».

D’autres encore peuvent y rester pour y vivre longtemps, par exemple deux ou trois ans, ou même plus ;cela s’appelle « sétablir ».{…} Prendre contact avec les masses ouvrières et paysannes doit devenir un usage ; autrement dit, il faut qu’un grand nombre d’intellectuels suivent cette pratique. Pas tous évidemment ; certains ne peuvent, pour une raison ou une autre, aller dans les usines ou à la campagne ; mais nous espérons que les intellectuels s’y rendront en aussi grand nombre que possible.

Mao Zedong, « Intervention à la conférence nationale du parti communiste chinois sur le travail de propagande », 12 mars 1957.

Triptyque sur Les établis de Florence Pezon et réalisé par Anne Fleury, émission Surpris par la nuit, diffusé sur France Culture les 16, 17 et 18 janvier 2007.

Première partie (Mardi 16 janvier 2007) : L’Union de la Jeunesse Communiste marxiste-léniniste (UJCml), la jonction étudiants-ouvriers, en 1967 et 1968.

Deuxième partie (Mercredi 17 janvier 2007) : L’expérience, l’usine. « Qui n’a pas fait d’enquête n’a pas droit à la parole », Portraits et trajets croisés.

Troisième partie (Jeudi 18 janvier 2007) : En cherchant l’unité de la politique et de la vie. Depuis 1968, Vive la Révolution et Révolution, Renault-Flins et l’expérience vivante des établis dans la région de Mantes. Aujourd’hui.

Les Maos français : La Gauche Prolétarienne (2/2), émission Rendez-vous avec X par Patrick Pesnot et Monsieur X, diffusé sur France Inter les 7 et 14 juin 2008.

Les Maos français : La Gauche Prolétarienne (1/2)

Date(s) de diffusion(s) : 07 juin 2008

« Ce fut une divine surprise ! » Ainsi est apparu après coup l’éruption de Mai 68 aux futurs dirigeants de la Gauche prolétarienne, ceux qu’on allait appeler les » maos « , en raison de leur attachement à la Chine de Mao Zedong, celle de la Révolution culturelle dont nous avons parlé la semaine passée… Oui, une divine surprise, car ce qui s’est déroulé au cours de ce printemps échappait à leurs constructions théoriques. C’est si vrai que beaucoup d’entre eux ont failli passer à côté de l’événement et que ces gauchistes ont souvent pris le train en marche et se sont ralliés tardivement à cette révolution de petits-bourgeois, comme ils la considéraient à ses débuts.

Et pourtant, c’est Mai 68, dont on vient de célébrer le quarantième anniversaire, qui va permettre aux maos d’émerger sur la place publique et d’occuper le terrain politique à la gauche de la gauche pendant plusieurs années… Une curieuse et parfois tragique aventure où la violence l’a disputé au mysticisme. Où la fidélité aux principes maoïstes a atteint des sommets d’aveuglement et où une bonne partie de l’intelligentsia française a sombré dans un culte aussi enthousiaste qu’incompréhensible…

Toutefois, et c’est toujours une interrogation qui demeure, cette fièvre révolutionnaire n’a pas débouché sur une dérive sanglante comparable à celle des Brigades rouges italiennes ou de la Fraction armée rouge allemande…

Pourquoi ?

Bibliographie :

L’Organisation Jean Rolin Gallimard (1996)

Ils ont tué Pierre Overney Morgan Sportès Grasset (2008)

Les maoïstes, la folle aventure des Gardes rouges français Christophe Bourseiller Seuil (2008)

L’Etabli Robert Linhart Minuit (1978)

Maos Morgan Sportès Grasset (2006)

Génération (tome 2) : les années de poudre Hervé Hamon et Patrick Rotman Gallimard (1988)

Tigre de papier Olivier Rolin Seuil (2002)

Les Maos français : la Gauche Prolétarienne (2/2)

Date(s) de diffusion(s) : 14 juin 2008

Ce fut un tournant dans l’histoire du maoïsme à la française : la mort en 1972, aux portes d’une usine Renault, d’un jeune ouvrier, Pierre Overney. Un tournant, oui, exactement comme si la mort n’avait jamais été envisagée dans ce grand jeu social qui, depuis la fin de mai 68, opposait des jeunes gens révoltés et sincères aux gardiens de l’ordre !

La mort ! Soudain, pour les maos comme pour leurs supporters membres de la fine fleur de l’intelligentsia française, quelque chose a changé… Quelque chose qui pourrait s’appeler la responsabilité.

Monsieur X a entrepris la semaine passée de raconter cette histoire née du foisonnement de mai 68 lorsqu’une poignée de brillants élèves de l’Ecole normale supérieure a découvert que le soleil se levait à l’extrême-est… A l’ombre du grand Mao Zedong qui venait de lancer deux ans plus tôt la Révolution culturelle, un formidable coup de pied dans la fourmilière communiste chinoise. Paradoxe, c’est au moment même où ce grand chambardement se termine en Chine et où les Gardes rouges vont être victimes d’une terrible et sanglante répression que ces intellectuels s’entichent du modèle maoïste ! Il en résulte la création d’une organisation, la Gauche prolétarienne, et toute une série d’initiatives originales dont la moindre n’est pas l’établissement, c’est à dire l’immersion dans le monde du travail… Pour être au plus près des réalités de la condition ouvrière !

Et c’est justement dans une usine que le drame a surgi !

Bibliographie :

Ils ont tué Pierre Overney Morgan Sportès Grasset (2008)

Le jour où mon père s’est tu Virginie Linhart Seuil (2008)

RG, 20 ans de police politique Jacques Harstrich et Fabrizio Calvi Calmann Lévy (1991)

L’arme à gauche David Defendi Flammarion (2008)

Les maoïstes, la folle aventure des Gardes rouges français Christophe Bourseiller Seuil (2008)

L’Organisation Jean Rolin Gallimard (1996)

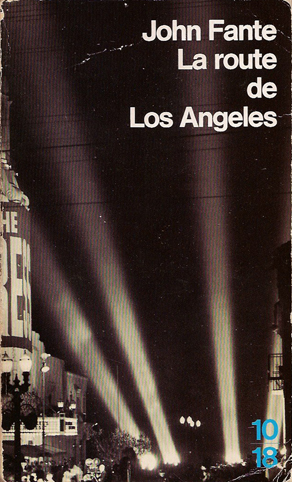

Fante John

La route de Los Angeles

Extrait du roman de John Fante La route de Los Angeles.

Ce premier matin n’avait plus ni commencement ni fin. Entre deux vomissements, je me tordais de douleur au-dessus du tas de conserves. Mais je leur ai dit qui j’étais. Arturo Bandini, l’écrivain. Vous n’avez pas entendu parler de moi ? Eh bien, ça ne va pas tarder ! Vous inquiétez pas. Ça ne va pas tarder !

Mon livre sur les pêcheries californiennes. Ça va être l’ouvrage de référence sur le sujet. Je parlais vite entre les haut-le-coeur.

« Je ne suis pas ici pour un emploi permanent. Je réunis de la documentation pour un livre sur les pêcheries californiennes. Je suis Bandini, l’écrivain. Pour moi, ce boulot n’a rien de fondamental. Je pourrais aussi bien donner mon salaire aux bonnes oeuvres : à l’Armée du Salut. » Et j’ai encore gerbé. Maintenant il n’y avait plus rien dans mon estomac, sauf ce qui n’en sortait jamais. Plié en deux, je me suis étranglé : l’écrivain célèbre serrait les bras autour de sa taille, se tortillait, étouffait. Mais plus rien ne sortait. Quelqu’un s’est arrêté de rire le temps de me hurler que je devais boire de l’eau. Hé, l’écrivain ! Bois de l’eau ! J’ai donc trouvé un robinet et j’ai bu de l’eau. Elle est ressortie en un jet pendant que je fonçais vers la porte. Et ils ont ri. Oh, cet écrivain ! Quel écrivain c’est ! Regardez-le écrire !

« Ça va déjà mieux », ils criaient en riant.

« Rentre chez toi », ils disaient. « Va écrire livre. Toi écrivain.

Toi trop bon pour conserv’ries poissons. Rentre chez toi et écris livre sur dégueulis. » Hurlements de rire.

John Fante, La route de Los Angeles, Paris, Christian Bourgois,1987, p. 93.

Frize Nicolas

Paroles de Voitures (texte et photographies)

Paroles de Voitures

Création pour trois chœurs (travail vocal avec une centaine d’ouvriers) et bandes (réalisées en studio à partir des sons de l’entreprise).

1er janvier 1984

Atelier des anciennes forges / Usine Renault – site de Billancourt.

Cette pièce est écrite à partir des enregistrements de l’usine. Parmi la quasi-totalité agressive et néfaste des bruits, parfois, perdus, d’autres bruits extraordinaires ceux-là, résonnent ou se glissent le long des murs. Le studio son transforme peu à peu les bruits jusqu’à ce qu’ils deviennent « musicaux » ; mais il faut pourtant les reconnaître encore, se nourrir du geste, du mouvement, de la matière vivante qui est à l’origine de leur provenance.

C’est à l’intérieur d’une myriade de haut-parleurs disséminés sur le lieu du concert, que les sons s’écoutent et s’échangent, s’appellent ou se mélangent, se rencontrent pour la première fois !

« Entendre les machines » toute la journée, et puis un soir de concert, « entendre les hommes » : leurs voix. Sans le langage…

Ce n’est pas une symphonie avec chœurs, ni un opéra ! Les voix, omniprésentes, sont rares et « pudiques » ; sont là pour s’écouter.

Une confusion sonore, qui n’est pas dupe, s’installe entre les voix en direct et les sons enregistrés : la voix sonne et les sons chantent.

Pourquoi tant de transformation de la réalité ? « Parce qu’un concert, ce n’est pas fait pour faire semblant, ce n’est pas un miroir ; c’est une projection, une sorte de contradiction.

Les oreilles ne sont pas toujours réceptrices de façon immobile, elles sont actives aussi et se déplacent pour écouter : les oreilles ont des jambes !

Six mois durant, pendant que je procédais aux enregistrements, je promenais dans l’usine mon studio mobile, équipé dans un camion qui avait accès à tous les ateliers. Billancourt s’est constituée successivement, en cinquante fois. Elle présente un aspect ville. On ne peut pas faire d’information collective, de diffusion pour tous, il faut d’une part des messages multiples, d’autre part se déplacer. Mon travail a reposé sur des relations personnelles : il faut voir les choses en train de se faire. Et c’est forcément en petit groupe. Il fallait que les gens prennent eux-mêmes le son. Qu’ils se disent « Qu’est-ce qu’il entend dans son casque ? »

Qu’ils viennent me chercher. Dans certains secteurs des machines arrêtées ont été mises en marche. L’aspect mémoire de ce travail a été bien compris par les travailleurs. C’est la chose la plus intellectuelle et la plus admise à la fois. A la Centrale de l’Île Seguin, nous avons fait comme si une péniche déchargeait du charbon. Nous avons fait comme si on mettait du gasoil dans les cuves. Cela a permis de saisir les bruits qui circulent au-delà de ceux de la production. Par exemple, un fil de métal qui tape à un certain niveau contre la cuve. L’avant de la Centrale, au bout de l’île, est circulaire. Il y a des cornes de brume pour faire sonner le téléphone, une véritable rambarde de bateau… Une chaudière que l’on charge. Des cadrans. En haut, des soupapes, des cheminées. Des cheminées de paquebot. J’ai mis mes micros dans les hublots des chaudières. J’ai soulevé les clapets pour écouter la graisse. C’est un événement vivant permanent. Je suis monté avec les R4 qui partaient sur les péniches. Sur le remorqueur. Le bruit des chaînes qu’on tire. Le crissement des pneus. Le département 14, le lieu le plus fou et le plus dur de l’usine. Une énorme densité de machines au mètre carré. Nous y sommes restés six jours. Aux grandes presses, les sons entraient dans le micro…, mais aussi dans mes pieds. Dans mon ventre. Une propagation mécanique que le micro ne peut saisir. L’ouvrier tient la machine. Ce qui lui rentre par l’oreille, c’est la moitié de ce qui lui rentre dedans.

Entre le toucher et l’ouïe, il y a un espace commun. L’ouvrier y est. Il m’a donc fallu inventer de nouvelles façons d’enregistrer. Mettre le casque, c’est prendre une distance, comme dans un laboratoire. Avec un casque, on n’est plus dans la vie (c’est peut-être pour cela que les ouvriers, souvent, refusent le casque antibruit). L’environnement est modifié. Le travail aussi.

Et la pièce produite n’a plus de sens. Quand le souffleur de verre a joué avec son chalumeau, le morceau de verre n’avait plus aucune forme sensée. Ceci est la situation de l’instrumentiste pur. On fait attention au bruit. Et quand on fait attention au bruit. On fait autre chose. Il y a des gens dans l’entreprise qui travaillent à l’oreille. Au département 50, un ouvrier jette des pièces de laiton. Selon la façon dont elles tintent, il sait si elles sont bonnes ou non. Avec le casque sur les oreilles, tout change. Il commence à le jeter par poignées. Puis il les fait tomber à plat, ou sur la tranche. Il fait des rythmes. Il joue. Au département 49, dans la salle d’essais, les ouvriers auscultent les moteurs à l’aide d’une tige de bois. J’ai mis un micro contact à son extrémité. Puis je l’ai déplacé. Je l’ai fait glisser. Elle est devenue un véritable instrument. Le son joue un rôle important. Grâce à lui, on sait si l’outil résiste. S’il a du mal. Si on est au début ou en fin d’opération. J’ai vu des gars mettre l’oreille sur la machine pour entendre, gênés par le bruit ambiant de l’atelier.

L’important, c’est d’inventer : « inventer une perception du monde. Et créer, à partir de là, une forme pour en parler. Inventer, c’est faire des choses qu’on ne sait pas faire. Pour connaître un phénomène, il faut le transformer. Et non le contempler. L’objet résiste. Mais dans ce rapport, nous nous modifions mutuellement. J’ai dû inventer des sons. J’ai dû chercher là où je ne savais pas qu’ils seraient. C’était quelquefois dangereux. J’ai glissé sur des échelles. J’ai dérapé sur des ponts. Je suis allé au-delà des barrières de sécurité. Je suis descendu dans des endroits sans casque. Lorsque tu inventes, tu t’investis. Et c’est le début d’une amputation. Tu commences à te phagocyter, à prendre en toi, sur toi. Tout acte de création passe par une phase d’anthropophagie. »

Au départ, on ne savait pas comment mobiliser les gens. L’aspect mémoire du travail est relativement simple à appréhender. L’aspect création, c’est plus compliqué. Enregistrer dans les ateliers, c’est bien. Mais une œuvre allait naître, qui devait être partagée, vécue par le plus grand nombre, en amont si possible. Au début, je les ai laissés venir. Ensuite, je suis allé à leur rencontre. Je leur ai fait écouter mes bandes. « Parfois je ne sais plus pour qui je fais ce travail. Pour moi ? Pour les ouvriers ? Pour le public ? Une musique de l’usine, une musique contemporaine sophistiquée, la musique du compositeur, celle de ceux qui travaillent là… Cette musique est longue à écrire. Je cherche à faire émerger les sons et les gestes. Si les bruits de l’usine s’effacent, les gestes ne doivent pas disparaître. Il faut garder la durée, le rythme naturel. En fait, il se passe entre eux et moi quelque chose d’immatériel. Ils ont vécu une expérience dont ils ne sont peut-être pas capables forcément de parler… »

« L’usine, c’est un monde sonore extraordinaire. Un univers sonore qui donnerait envie à plus d’un compositeur. J’y ai trouvé de la matière pour faire de la musique toute ma vie. Sur le plan sonore, je n’ai rien appris. Mais se sont ouverts à moi des horizons que je ne connaissais pas. Des sons purs multipliés. Des traitements déjà prêts. Des idées musicales. Ont participé à cette création près de 120 ouvriers de l’usine, qui se tenaient sur les plateformes de camions installés en guise scènes, entourés de haut-parleurs, un chœur d’hommes, exceptionnel et unique, qui chantait en même temps que l’usine se transformait et sonnait de façon nouvelle

- Constitution d’une mémoire sonore de 900 enregistrements des ateliers de l’usine.

« Depuis juillet, pendant plusieurs semaines et chaque jour, je suis venu faire entendre à mes micros : une usine automobile, un, dix, cent, mille bruits, enfouis dans mille murs et cavités. Près de neuf cents prises de sons bruts sont entrées dans le magnétophone, transitants par mes oreilles. Là-bas, à Billancourt, les soupapes des chaudières font jaillir trois fois par an un gigantesque souffle blanc comprimé, les armoires électriques ont un ronflement grave et calme qui fuit jour et nuit sans interruption ; je ne sais plus localiser certains sifflements dans le ménage fou de la chaîne des moteurs ; faut-il que j’écoute ou seulement que j’entende ; percevoir là l’ensemble des sons d’une salle de travail ou bien sélectionner des parties : l’aiguille de la machine à coudre, la chaîne de montage, les fosses des presses, le caoutchouc des portières…

Après la phase des enregistrements, mes oreilles se sont refermées : je me suis retiré, et mis à penser que ces bruits ne sont pas industriels mais qu’ils sont humains, et qu’ils sont actifs ; l’homme et la machine font « corps » et produisent, organiquement parlant, un mouvement (l’usinage) dont le bruit est un des effets d’appréhension ; entre le corps de l’homme et celui de la machine, c’est celui de la machine qui produit le bruit !! Je voudrais maintenant « entendre l’autre côté du petit bout de la lorgnette », entendre le son (peut-être le bruit) du corps de l’homme ; pas son langage ni ses idées ! Non ! Les sons de son corps quand il produit le mouvement en contact physique avec la machine, devenue silencieuse… Ce n’est pas possible ?! À moins de le créer : écrire une partition, une musique utopique (comme toutes les musiques : expressions sonores de l’irréel). Je vais écrire pour la voix ; pour les voix de ceux qui travaillent avec ces bruits : je vais aussi écrire pour ces bruits ; je suis sûr qu’ils sont capables de nous entendre !

Maintenant il faut que je cesse de parler des sons de ma partition : au lieu de décrire leur matière, raconter de quels timbres et dynamiques ils sont faits, je parle de leurs causes, et finirai par proclamer qu’ils sont civilisés, qu’on ne peut plus entendre sans qu’ils signifient !! Si je n’étais pas compositeur, je choisirais d’être écrivain, et j’écrirais un livre ayant pour titre : « Paroles de Voitures », dédié à ces millions de sons écoutés le long de l’élaboration de cette mémoire sonore. Seulement voilà, je suis musicien, et mes mots sont des sons et des notes, mon stylo est une baguette qui n’a pas d’encre ; le temps d’un concert, les bruits et les voix seront la source de haut-parleurs : je n’écris pas pour être lu et relu, j’écris pour une seule fois,

sur un support artificiel, la musique que j’entends dans les bruits des machines et que je n’entends pas dans les oreilles des hommes, la musique que j’entends dans les voix des hommes, et que les machines font semblant de ne pas entendre…

Ce qui m’intéresse depuis toujours, c’est répondre par une alternative franche aux appels des comités d’entreprise qui cherchent à côtoyer dans les espaces marginaux du travail (… »espaces culturels », « temps culturels »…), les œuvres consacrées des artistes. Cette alternative, c’est venir dans le strict espace et le temps propre du travail, dans l’essence même de son exercice, dans son « ordinaire », écrire, composer, écouter, et travailler. Cette tache artistique vise à confondre l’œuvre et la pratique de l’œuvre, vise à retourner dans tous les sens les valeurs sensibles qui régissent les idéologies communes (on dirait « dominantes »), en particulier de toutes celles qui font notre « culture », à déplacer les rôles réciproques des objets et des sujets, à interroger la Production (de l’entreprise), à rompre avec la consommation. Finalement, rien n’est pire qu’une rencontre qui ne produit pas de fait collectif nouveau (on peut imaginer qu’elle a en revanche des conséquences individuelles). Mettre en œuvre le croisement contemplatif (c’est le rôle de la diffusion) c’est positivement déjà faire se rencontrer les irrencontrables, mettre en œuvre le décroisement, c’est commencer de toucher à l’ordinaire, à ce qu’il y a de plus fragile en chacun de nous, notre capacité de se déplacer. »

Commande du comité d’entreprise, des ministères de la Culture et de l’Environnement.

Dans le cadre du colloque Au boulot ! travail et création, deux questions posées à Nicolas Frize le 12 février 2007

Jan-m

J’aimerais savoir comment vous vous positionnez face à la question de l’ingérence dans l’entreprise. Il s’agit en effet de rendre visible le rapport du privé au public – et cela me rappelle d’ailleurs la démarche des féministes à une autre époque –, c’est-à-dire de faire émerger ce qui se passe à l’intérieur du monde du travail sur la sphère publique, en rendant visibles les conditions de travail par exemple. Quand on va chercher de la matière à l’intérieur de l’entreprise, j’aimerais savoir pour qui on travaille en fait.

Nicolas Frize

C’est une question assez particulière de savoir « pour qui on roule ». En fait je ne peux pas répondre de façon globale, il faudrait considérer chaque action séparément et faire l’observation. Le travail que j’ai fait à l’usine Renault était une commande du CE — mais ce n’est pas parce que c’est une commande du CE que la question est réglée. Les membres du CE m’ont demandé de faire la mémoire sonore de l’entreprise parce qu’ils savaient que l’entreprise allait fermer (ils avaient anticipé très judicieusement la liquidation deux ans plus tard). Pour eux, il était important de constituer une mémoire car malheureusement beaucoup d’entreprises qui sont mises en faillite ou délocalisées n’y pensent pas, ce qui est tout à fait dommageable. Ils m’ont demandé simultanément de faire une création musicale à partir des sons de l’usine. J’ai pris plusieurs mois pour réfléchir avec eux à un détournement possible de la commande parce que je ne me voyais pas faire une œuvre personnelle avec les bruits de l’usine. Pourtant, sur le terrain, il y avait un certain nombre d’ouvriers qui le souhaitaient et l’attendaient. J’ai alors proposé d’écrire pour les voix et les sons, c’est-à-dire de constituer un ensemble vocal parmi les personnels et de faire entendre les voix des hommes au milieu des sons des machines, ces derniers étant entièrement re-spatialisés. Dans l’usine Renault, on peut accéder pour des raisons techniques à tous les postes de travail en voiture. J’avais donc installé un studio dans mon camion et me déplaçais ainsi au pied de chaque atelier pour faire réentendre les sons que j’enregistrais au fur et à mesure, travailler sur leur écoute et sur la transformation éventuelle des bruits. L’ensemble des personnels – je peux me permettre de les englober car tous étaient vraiment unanimes là-dessus – avaient une demande explicite qui était précisément de ne pas transformer les sons. Je pouvais faire ce que je voulais avec les sons à condition qu’ils demeurent reconnaissables. Ces sons étaient parfois d’une brutalité, d’une stridence, et d’une densité spectrale telles qu’ils étaient assez complexes à utiliser musicalement. Mon objectif était de montrer que le son de la machine n’est pas seulement un son qui vous échappe, c’est aussi un son qui vous exprime. Dans l’évolution technologique, on voit que, de plus en plus, c’est l’homme qui est l’instrument de la machine et non plus l’inverse. Cette création a permis de faire émerger ces notions-là. Pour qui je roule ? Le montage du projet a généré aussi des contradictions un peu particulières. Pour le concert final, on avait besoin d’un immense atelier qu’il fallait vider de l’existant ; le CE à cette époque était dans un conflit syndical et politique très fort, il n’était pas en position de demander la salle à la direction et de se mettre en posture de débiteur sur une question qui n’était pas directement liée à l’évolution du travail ou au maintien des postes ; c’est donc moi qui suis allé négocier… Cela fait partie des jeux politiques auxquels on est obligé de se soumettre dans un travail de cette nature. J’ai travaillé sur la Poste à Marseille l’an passé, il s’est précisément posé le problème de savoir pour qui le projet roulait. Ce sont deux structures culturelles, Radio Grenouille et la friche La Belle de Mai, qui m’avaient demandé de venir, après avoir contacté la direction et le service de communication de La Poste. Dans un certain flou, ceux-là étaient ouverts au fait qu’un artiste se rapproche des personnels pour essayer d’imaginer quelque chose, à un moment historique donné où paradoxalement la Poste n’avait pas trop intérêt à faire parler d’elle. Pendant ce temps-là, de mon côté, je contactais les CE et les syndicats pour savoir ce qu’on pouvait faire, connaissant les tensions extrêmes dans lesquelles ils étaient avec la direction et ses grandes options politiques de privatisation du service public. Effectivement, dans ces cas-là, les choses sont très difficiles, nous sommes au cœur de contradictions institutionnelles. D’autant que les conditions de production du travail artistique, en relation avec le monde du travail sont déterminantes, parce que ce sont elles qui font aboutir les œuvres, et donc leur esthétique, leurs formes, leurs implications, leur compréhension…

Jan-m

Et à qui ça s’adresse ?

Nicolas Frize

Effectivement, quand j’ai fait entendre aux employés du Centre de distribution et de tri de Marseille les prises de son que j’avais faites de leur travail, la question n’était pas de se positionner en grand témoin, encore moins de leur dévoiler je ne sais quelle réalité que j’aurais pu moi, percevoir. Je vais reprendre ce que disait Yves Clot tout à l’heure, la question n’est pas de dévoiler aux autres les choses que l’on fait mais de les dévoiler à soimême. En écoutant les prises de son, les gens se disaient : « Mais c’est comme ça que je travaille ? C’est comme ça que je vis ? C’est comme ça qu’on est en train de faire ? C’est comme ça que je parle aux autres ? C’est comme ça que les autres me parlent ? ». De fait, il y a tout ce travail de distanciation dont les prémisses de l’œuvre et l’œuvre elle-même sont évidemment complètement porteurs. L’histoire du public et du privé est réglée pour moi, j’ai choisi de ne pas commercialiser mes travaux. Mon travail n’est pas diffusé, démultiplié, on ne peut pas entendre ce que je fais en dehors des gens qui sont en train de le faire avec moi, c’est-à-dire que je suis toujours dans le présent, pas dans le différé. Je ne me transforme pas en objet, je reste, pour revenir au thème de ce matin, toujours sujet. Si vous êtes en train d’écouter mon travail, c’est que nous sommes là, nous ensemble, c’est-à-dire les gens qui le font, ceux qui l’écoutent et moi-même. Si nous ne sommes pas là, vous ne pouvez pas l’entendre ; c’est comme un boulanger, quand la boulangerie est fermée, il n’y a pas de pain.

Greene Josh

Dans ses Service-Works, Josh Greene accorde une subvention mensuelle à un projet artistique. Une fois par mois, de manière continue (depuis seize mois en janvier 2008), Greene reverse le salaire d’une soirée qu’il gagne en pourboires en tant que serveur dans un restaurant haut de gamme à un projet artistique de son choix. Le montant par projet varie entre 110 et 450 dollars.

Session de thérapies libres (vidéos)

Josh Greene a ainsi financé une session de thérapies libres qui incite les gens à se défouler de leur frustration. C’est un studio d’enregistrement qui sert de lieu de défoulement ou les frustrations et les brimades quotidiennement vécues et lié au travail peuvent s’exprimer : « I offered a free therapy session, encouraging participants to talk through their frustration, yell, and destroy a stack of computer paper, they agreed to be recorded while alone in a soundproofed room and were given no restrictions whatsoever. »

Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés film réalisé par Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil

Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés (Extrait du film video)

Maitron (Le)

Le Maitron est un dictionnaire biographique et international du mouvement social, qui rassemble aujourd’hui plus de 190 000 notices.

Lien : https://maitron.fr/

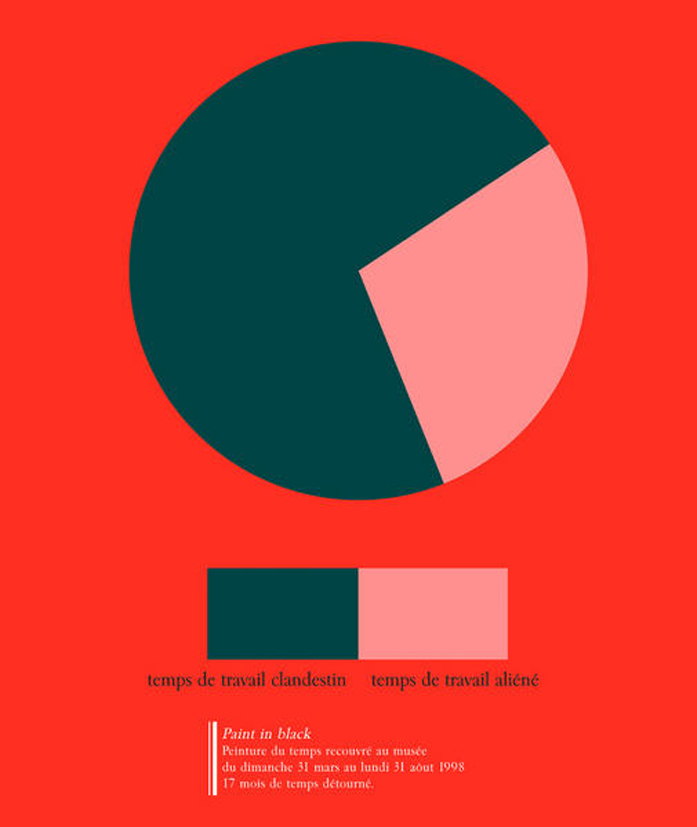

Marissal Laurent

revue nada

NADA, no-NADA, non rien, non non. Revue épisodique, expose les actions non visibles non cachées réalisées par painterman en milieu hostile comme en Arcadie. Entêté, ¬NADA invite à nouveau* le groupe au bleu. Nous publions leur conversation avec Robert Linhart, sociologue, établi, aux usines Citroën d’Aulnay autour de 68. L’entretien eut lieu en 2011. Trois actions ce joignent à ce numéro : la critique d’une exposition, une lettre de refus d’exposer, et une action plus récente : Go Canny 1312 (voir ici).

Marx Karl et Engels Friedrich

Karl Marx et Friedrich Engels, L’idéologie allemande, Éditions Sociales, Paris, 1976, p. 395-397.

Art et division du travail (citation)

« Comme toujours, Sancho [entendez Sancho Panza alias Max Stirner1], ici encore, n’a pas de chance avec ses exemples pratiques. D’après lui : “Personne ne peut, à Ta place, écrire Tes compositions musicales, exécuter les tableaux que Tu as imaginés. Les travaux d’un Raphaël, personne ne peut les remplacer.” Sancho pourrait tout de même bien savoir que ce n’est pas Mozart lui-même, mais un autre musicien qui a écrit la plus grande partie du Requiem de Mozart et lui a donné sa forme définitive, que Raphaël n’a pas “exécuté” lui-même la majeur partie de ses fresques. Il s’imagine que ceux que l’on a appelés les organisateurs du travail ont l’ambition d’organiser l’activité totale de chaque individu, alors que chez eux justement on établit une distinction entre le travail immédiatement productif, qui doit être organisé, et le travail non immédiatement productif. En ce qui concerne les travaux de ce genre, il n’est pas question, selon eux, que n’importe qui puisse prendre la place de Raphaël, mais que tout homme en qui un Raphaël sommeille puisse se développer sans entraves. Sancho s’imagine que Raphaël a peint ses tableaux indépendamment de la division du travail qui existait à Rome de son temps. S’il compare Raphaël à Léonard de Vinci ou Titien, il pourra constater combien les œuvres du premier furent conditionnées par la splendeur de Rome à cette époque, splendeur à laquelle elle s’était élevée sous l’influence florentine, celles du second par la situation particulière de Florence, celles du troisième, plus tard, par le développement différent de Venise. Raphaël, aussi bien que n’importe quel autre artiste, a été conditionné par les progrès techniques que l’art avait réalisés avant lui, par l’organisation de la société et la division du travail qui existaient là où il habitait, et enfin par la division du travail dans tous les pays avec lesquels la ville qu’il habitait entretenait des relations. Qu’un individu comme Raphaël développe ou non son talent, cela dépend entièrement de la commande, qui dépend elle-même de la division du travail et du degré de culture atteint par les individus, dans ces conditions. Stirner, là encore, reste bien au-dessous du niveau de la bourgeoisie lorsqu’il proclame le caractère “unique” du travail scientifique ou artistique. Aujourd’hui on a déjà éprouvé le besoin d’organiser cette activité “unique”. Horace Vernet n’aurait pas trouvé le temps d’exécuter la dixième partie de ses peintures s’il les avait considérées comme des travaux “que seul cet être unique peut réaliser”. Les vaudevilles et les romans sont très demandés à Paris et cela a conduit à organiser la production de ces articles, organisation qui jusqu’à présent fait mieux que ses concurrents “uniques” en Allemagne. En astronomie, des gens comme Argo, Herschel, Encke et Bessel ont éprouvé le besoin de s’organiser pour effectuer des observations coordonnées et ce n’est qu’à partir de ce moment qu’ils sont arrivés à quelques résultats appréciables. En histoire, il est absolument impossible à l’“unique” de réaliser quelque chose et les Français ont depuis longtemps damé le pion aux autres nations, dans ce domaine aussi, par l’organisation du travail. Bien entendu, toutes ces organisations, reposant sur la division du travail à l’époque moderne, ne conduisent encore qu’à des résultats extrêmement limités et ne constituent un progrès que par rapport à l’isolement borné qui était la règle jusqu’ici.

Il convient également de souligner que Sancho confond l’organisation du travail avec le communisme et qu’il va jusqu’à s’étonner de ce que “le communisme” ne lui apporte aucune réponse aux réserves qu’il formule sur cette organisation du travail. Étonnement qui rappelle celui du jeune paysan de Gascogne, surpris qu’Argo fût incapable de lui dire sur quelle étoile le Bon Dieu avait établi sa cour.

La concentration exclusive du talent artistique chez quelques individualités, et corrélativement son étouffement dans la grande masse des gens, est une conséquence de la division du travail. A supposer même que dans certaines conditions sociales chaque individu soit un excellent peintre, cela n’exclurait en aucune façon que chacun fût un peintre original, si bien que là aussi la distinction entre travail « humain » et travail « unique » aboutisse à un pur non-sens. Dans une organisation communiste de la société, ce qui sera supprimé, en tout état de cause, ce sont les barrières locales et nationales, produits de la division du travail, dans lesquelles l’artiste est enfermé dans les limites d’un art déterminé, limites qui font qu’il y a des peintres, des sculpteurs, etc., qui ne sont que cela, et le nom à lui seul exprime suffisamment la limitation des possibilités d’activité de cet individu et sa dépendance par rapport à la division du travail. Dans une société communiste, il n’y aura plus de peintres, mais tout au plus des gens qui, entre autres choses, feront de la peinture. »

Karl Marx et Friedrich Engels, L’idéologie allemande, Éditions Sociales, Paris, 1976, p. 395-397.

- Marx, dans cette polémique, affuble Stirner du nom de Saint Max, de Saint Sancho, le comparant à Don Quichotte, puis à son serviteur Sancho Panza. ↩︎

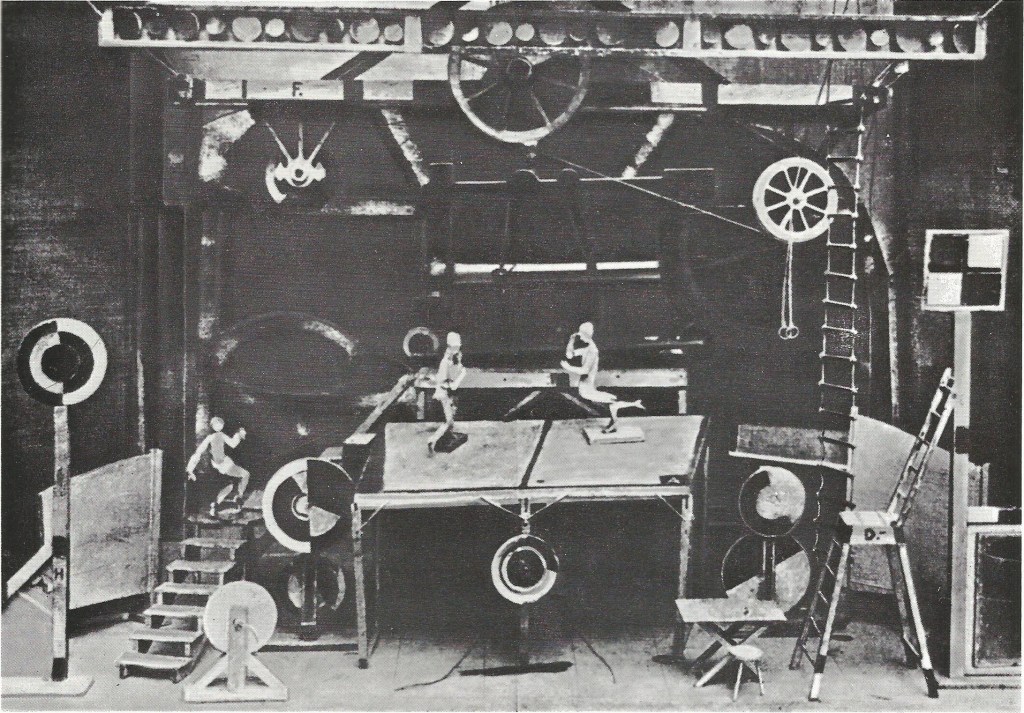

Prokofiev Sergei et Yakoulov Georges

L’usine extrait du ballet Le pas d’acier

Résister à la chaîne de C. Corouge et M. Pialoux

Présentation par Gérard Mauger et discussion autour de l’ouvrage « Résister à la chaîne » de Christian Corouge (un ouvrier de Peugeot) et Michel Pialoux (un sociologue).

Présentation par Gérard Mauger et discussion autour de l’ouvrage Résister à la chaîne de C. Corouge et M. Pialoux (Fichiers audio)

Le vendredi 11 mai 2012 au CNRS/site Pouchet.

Gérard Mauger

Christian Corouge

Michel Pialoux

Question

Réponse et question de Francine Muel

Réponse de Michel Pialoux

Christian Corouge

Michel Pialoux

Christian Corouge

Conclusion Michel Pialoux

Laisser un commentaire