Laboratoire-usine reconverti en galerie-art

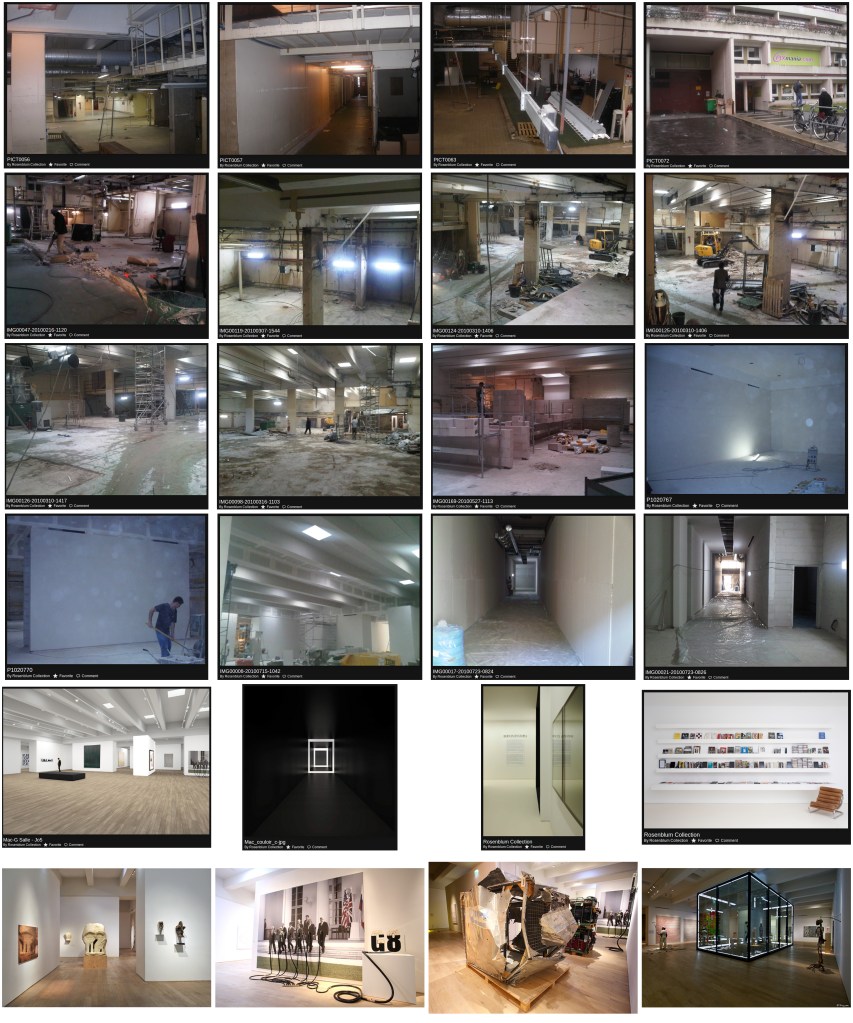

Pour parfaire les rapports schizophréniques que j’entretiens avec les institutions traditionnelles de l’art et celles du travail, le samedi 19 janvier 2013, dans le cadre du finissage de l’exposition Histories From Below (Les histoires d’en bas), j’ai proposé une conférence-performance intitulé : La Contre visite. Au cours de cette conférence à l’espace YGrec, je suis notamment revenu sur mon travail de documentation et de détournement des différents contextes de travail dans lesquels j’ai pu être amené à travailler. Les archives que j’ai accumulées tout au long de ma « carrière déviante » au travail m’ont servies à présenter mon parcours professionnel et à situer l’approche particulière que j’ai de ce sujet. Aussi, après cette conférence, j’ai proposé au public une contre-visite dans les locaux d’un laboratoire photographique où j’ai travaillé comme opérateur-tireur sur mini-lab FUJI Frontier 390 et 375 entre janvier et juillet 2006. Cependant, il se trouve que ce laboratoire-usine et les locaux de Pixmania (propriété du groupe Fotovista) avaient été transférés à la « périphérie » (dans la banlieue lointaine de Paris), et l’usine dans laquelle j’avais travaillé en 2006 était à ce moment reconvertie en une « galerie d’art privée » qui abritait en l’occurrence la fondation de mon ancien patron : Rosenblum Collection and Friends.

Une reconversion que j’ai vécue comme une grande violence, car elle met en exergue l’injustice du traitement des corps ouvriers au regard de celui réservé à la marchandise-œuvre d’art qui, contrairement aux employés de Steve Rosenblum, serait chouchoutée et valorisée, et aurait même droit à des locaux refaits à neuf, lumineux, propres et où il fait bon vivre.

Pour l’occasion, je me suis donc reconverti en « guide-conférencier » et j’ai organisé une contre-visite dans cet espace d’art (ancien laboratoire-usine) situé au 183 rue du Chevaleret à Paris, c’est à dire à deux pas de l’espace YGrec lui même situé au 20 de la rue Louise Weiss.

Pour réactiver la mémoire de ce lieu et pour accompagner les commentaires de mes souvenirs, je me suis servi d’un projecteur portatif pour diffuser, coller sur les murs de cette galerie, les images de travail que j’avais prélevées, enregistrées à l’époque où je travaillais dans ce même lieu. À l’image des étiquettes collées sur les publicités des entreprises pour lesquelles j’avais travaillé, je cherchais en quelque sorte à confronter une institution contre l’autre : je collais sur les murs blanc immaculé du White Cube de la nouvelle galerie d’art, les images souillées par un travail aux cadences particulièrement soutenues, effectué dans la saleté, éclairé au néon, dans les vapeurs des chimies, les poussières entêtantes et le bruit incessant des machines… et pour une rémunération un peu au-dessus du SMIC. La plupart de ces prises de vues avaient été réalisées à l’aide d’une petite caméra (HI8) que j’avais cachée dans une boîte en carton à laquelle j’avais percé un trou pour qu’elle se fonde dans le décor.

À l’entrée de la galerie, je présentais tout d’abord la pointeuse. Je me fixais à son égard des règles du jeu. Bien que nos comportements étaient partout surveillés dans l’usine, et contre le protocole défini par l’encadrement, mon objectif était alors de pointer à l’embauche avant de me changer et de pointer à la débauche après m’être changé.

Aussi, à l’aide d’un plan filmé à mon poste de travail montrant en arrière-plan mon sac à dos, j’expliquais que j’avais fait en sorte d’habituer la hiérarchie et mes collègues à sa présence à mes côtés, alors même qu’il aurait dû être normalement rangé dans mon casier du vestiaire. À cet égard, c’est la taille de mon sac à dos qui déterminait le format des tirages que je pouvais produire et chaparder.

Je m’arrêtais en particulier sur les étapes de production et sur les différentes tâches qui m’incombaient. Après avoir pointer, enfiler un gant, préparé les machines, il fallait notamment trier et agrafer les impressions des fichiers numériques (pour tracer les photos des clients), lancer les fichiers numériques .dat sur les procès et sur les quatre minilab’s, déballer une nouvelle palette de papier photo (Fuji 210, 125…), ouvrir les cartons pour accéder aux rouleaux de papier puis les placer à côté de la chambre noire, charger les cassettes de papiers photo dans la chambre noire, alimenter en cassettes de papier les 4 minilab Frontier (par opérateur), etc. Il s’agissait en effet de fournir, à flux continu, les machines en fichiers numériques et en papier de différents formats, mais on devait aussi collecter et trier les photographies à la sortie, les regrouper et les classer par client et par format, vérifier rapidement la qualité des images, puis les ranger dans les bacs qu’on était chargé de transporter jusqu’à des étagères pour que, plus loin dans la chaîne de production, d’autres ouvriers, essentiellement des ouvrières, se chargent du contrôle de la qualité des tirages, de les conditionner dans des boîtes, de les placer dans des colis, pour d’autres encore plus loin dans la chaîne, les affranchissent et les expédient par La Poste chargée de les livrer un peu partout en Europe (Italie, Espagne, République tchèque, Grande Bretagne, etc.).

Lors de cette visite, j’ai aussi montré un petit plan sur ce qu’on appelle la « boucle ». C’est l’endroit où les vues photographiques sont encore sur le rouleau en papier et où, sortant un peu de la machine, il fait une boucle juste avant d’être coupé par le massicot. Par la suite les photographies de grands formats tombent de l’autre côté dans des bacs et celles plus petites sont automatiquement envoyées dans les ascenseurs. Les photographies qui défilent à cet endroit de la boucle étaient en l’occurrence les miennes. J’ai intitulé cette petite vidéo Perruk in progress.

En six mois, j’ai rempli 33 classeurs et 40 boîtes de photographies ce qui représente environ 6000 tirages pour mon compte. Par ailleurs, j’étais aussi particulièrement content d’occuper ce poste, car j’ai pu faire quelque chose qu’en tant que client on m’avait toujours refusé. J’ai pu tirer le papier à cet endroit précis de la « boucle » (le dégager pour le faire sortir et éviter qu’il ne passe ainsi dans le massicot) et j’ai pu de la sorte obtenir plusieurs photographies très longues (entre 3 et 7 mètres de longueur), chacune d’elle étant composée de plusieurs vues. Je n’ai jamais eu l’occasion d’exposer ces photographies à la maison, car mes murs sont trop petits. Je les ai conservés en rouleaux.

Aussi, à la vue du nombre de tirages qui me passaient entre les mains, j’ai commencé à en sélectionner et à en voler certains. Je composais alors des sortes d’albums d’une famille fictive à partir des photographies hétéroclites réalisées par nos différents clients.

Influencé par les copier/coller Voyeur[1] d’Hans-Peter Feldmann et par l’une de mes fonctions de contrôleur-qualité, je décidais d’entamer une collection d’images-chocs afin d’effectuer moi aussi des albums voyeuristes. Il s’agissait de placer ceux qui les verraient dans une position de voyeur analogue à celle qui était la nôtre lorsque nous étions malgré nous exposés au quotidien à un zapping permanent qui nous faisait passer d’images de mariages en photographies de guerres, d’images d’anniversaires en photographies d’ébats sexuels, etc. À titre d’exemple, j’ai chapardé les photographies d’un néonazi espagnol, celles d’un militaire britannique qui rentrait d’Irak, et j’ai piqué la photographie de trois gendarmettes ivres de trop d’alcool, etc.

En plus de ces vols, j’intervertissais volontairement certaines photographies dans les commandes : des photographies libertines se sont ainsi retrouvées dans la commande photo de catholiques intégristes et, inversement, des photos de cathos intégristes se sont retrouvées dans la commande des photographies d’ébats sexuels.

Je réalisais également d’autres microsabotages : j’« oubliais » par exemple d’envoyer les publicités du groupe Accor qui devaient normalement accompagner les commandes photographiques des clients de Mypixmania.com. Il faut dire qu’on était dans cette période de grève des femmes de ménage de la société Arcade, société sous-traitante pour le groupe Accord et qu’il m’était alors difficile de me faire le relais de ces publicités.

Dans cette usine-photo, j’ai par ailleurs occupé plusieurs postes de remplacement : j’ai été à l’affranchissement des colis – ce qui ne présentait pas un grand intérêt pour mes pratiques de déviances.

Cependant, j’ai eu la chance d’être placé comme aide à la production de produits dérivés, ce qui m’a permis d’y réaliser plusieurs objets que l’artiste Thierry Boutonnier nome très justement des « dériviants » (concrétion des termes dérivé et déviant)[2].

Perruques dériviantes

Toile montée sur un cadre rigide en bois

Lorsque je travaillais à apposer des photographies en séries sur des tasses de thé, j’en profitais également pour personnaliser quelques mugs avec mes images personnelles et pour me graver un pendentif sur une plaque métallique à partir d’une photographie d’usine que j’avais prise à Kladno[3] quelques jours auparavant. Mais je ne pouvais pas réaliser ce travail sans la complicité de ma collègue qui travaillait à ce poste (et que j’assistais pour l’occasion) si bien que je lui ai demandé si je pouvais perruquer. Non seulement elle a accepté mais elle m’a aussi aidé à réaliser ces tasses et cette gravure de pendentif en précisant qu’il fallait toujours essayer d’être en bons termes avec un opérateur-tireur. Évidemment, je n’ai pas manqué de renvoyer l’ascenseur lorsque, quelques jours plus tard, elle m’a demandé de tirer sur papier ses photographies de vacances.

Par ailleurs, j’ai aussi tiré parti de ma position dans l’entreprise pour demander à un autre collègue, qui avait la main sur la commande numérique – son poste de travail lui permettait d’envoyer à distance des fichiers de photos pour en faire des toiles montées sur un cadre rigide en bois –, de me réaliser une toile à partir d’un autoportrait photographique me représentant accompagné du Père Noël.

décembre 2005, de 10h30 à 19h00 pour 61€ par jour (soit le SMIC / horaire – 8,02€ / Heure).

J’avais pris cette photographie entre le 22 et le 24 décembre 2005, lorsque je travaillais comme photographe du père Noël pour les enfants[4]. (J’ai intitulé cette photographie : Ceci n’est pas un père Noël, mais un intermittent du spectacle ! titre prémonitoire car bien plus tard, de 2012 à 2017, j’allai devenir moi-même ouvrier intermittent du spectacle.) Le collègue qui a envoyé ce fichier photo a fait en sorte que le tableau me soit livré directement à la maison. Mais j’ai été rapidement confronté à un problème : une fois imprimé, j’ai pu voir l’image du père Noël accompagnée de ma tronche à ses côtés, se baladait dans tout l’atelier si bien qu’il a fallu que je l’intercepte. Afin de subtiliser le tableau aux vues des responsables du laboratoire et des caméras de vidéos surveillance installées à l’entrée de l’atelier, je l’ai alors emballé dans un carton que j’ai placé dans une benne sous la déchiqueteuse de cartons et sous les copeaux qui en résultaient. J’ai donc attendu que les poubelles soient sorties en fin de journée, pour récupérer mon tableau à l’extérieur de l’entreprise. Pour remercier mon collègue, et comme il se doit lorsqu’on nous fabrique une perruque, je lui ai offert une bonne bouteille de vin.

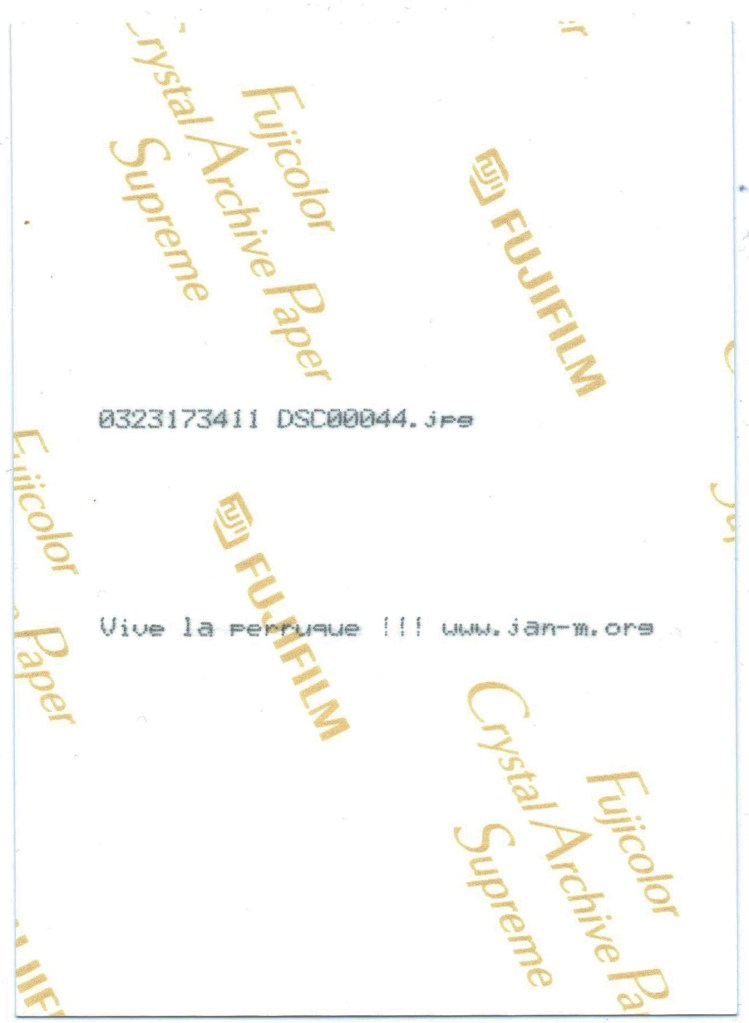

Verso : Impression dorsale « Vive la perruque !!! http://www.jan-m.org » sur papier photo Fujicolor, 152 x 102 mm, laboratoire-usine photographique du groupe Fotovista, Paris, mars 2006.

De cette même photographie (celle où je pose avec le père Noël) j’ai également fait des tirages carte de visite : j’utilisais naturellement l’ordinateur à ma disposition pour lancer sur le mini-lab Frontier, plusieurs séries de tirages photographiques de différents autoportraits au travail – aux formats 9 x 13 et 10 x 15 (ou plus exactement 89 x 127mm et 102 x 152mm) – et m’en servais comme d’un « bristol », puisque j’ai pu me saisir d’une option dans la commande numérique pour ajouter quelques mots au dos des photographies et y faire inscrire en guise de cartel et de signature : « Vive la perruque !!! http://www.jan-m.org ». C’est donc, paradoxalement, à partir de ma situation de « galérien du clic[5] » (pour reprendre la formule au sociologue Antonio Casilli) que j’ai pu – « sur le dos » d’une entreprise qui tire elle-même parti de l’économie du clic (ici une plateforme en ligne de tirage de photos numériques qui offre ses services à des clients connectés derrière leurs écrans et répartis dans toute l’Europe) –, fabriquer de nombreuses « cartes de visite » qui me permettaient non seulement de faire circuler de main à la main l’adresse de mon site web, mais aussi de déployer, de bouche à oreilles, mon argumentation sur l’autoreprésentation des travailleurs tout en témoignant des conditions mêmes de la production en perruque d’un tel support.

Même si je n’ai jamais pris un travail en fonction de ce que je pourrais y faire à côté, l’amplitude des arts tactiques que j’ai pu mener à ce poste de travail m’a permis d’envisager désormais chaque nouvel emploi comme un lieu de détournement et de production parallèle possible, comme un territoire où je pourrais m’exercer modestement et discrètement aux tactiques de vols, de (micro-)sabotages, de maladresses et d’incompétences volontaires, d’enquêtes et d’enregistrements ethnographiques, etc.

NOTES

[1] Hans-Peter Feldmann, Voyeur, Köln, Verlag der Buchhandlung König, 1997.

[2] Voir notamment l’objet dériviant de Thierry Boutonnier intitulé « Le Mug pour aider les enfants qui travaillent dans les cultures de cafés. 04.2005. Stratégie et Méthodes » dans la section « Produits » du Catalogue de la Biennale de Paris, Paris, Biennale de Paris, 2007, p. 1040.

[3] Kladno est une ville industrielle située à environs 40 kilomètres de Prague.

[4] J’éprouvais des difficultés à trouver du travail, si bien qu’en décembre 2005, j’ai accepté une mission courte de trois jours (du 22 au 24 décembre) de photographe d’animation du père Noël dans le centre commercial Grand Ciel à Ivry-sur-Seine, pour la société Photo Service.

[5] Antonio Casilli, « Chapitre 4. Le microtravail », En attendant les robots : Enquête sur le travail du clic, Paris, Seuil, 2019, p. 142.

Laisser un commentaire