Je suis actuellement Roadie. C’est-à-dire qu’au jour où j’écris ces lignes (le lundi 27 mars 2017), je travaille comme ouvrier de l’événementiel et du spectacle depuis juin 2013. Ça fait donc quatre ans que je travaille comme « road » et mon agenda de travail présente à ce jour plus de 342 missions et 2442 heures travaillées1.

Je travaille essentiellement pour une société sous-traitante de main-d’œuvre spécialisée en régie technique de spectacles et d’événements que, pour des besoins de confidentialité (j’y travaille toujours et je pourrais être amené à y travailler à nouveau), je nommerai ici Journeymen.

C’est en cherchant dans la discographie d’Éric Clapton que j’ai trouvé ce nom d’emprunt. Même si Journeyman,l’album blues sorti le 7 novembre 1989 (qui succède à l’album live Crossroads de 19882) emprunte plus au registre des balades amoureuses qu’au blues dérivé des chants de travail (work songs), la polysémie même du terme m’est apparue comme une évidence. Je trouvais là, la figure en puissance du travailleur journalier que j’ai été durant ces quatre dernières années. En effet, le terme anglais journey, faux-ami du français journée (« day » en anglais), signifie un « voyage », un « trajet » ou un « parcours » d’un endroit à l’autre. Ce terme, qui vient donc de l’ancien français journée, définie l’espace de temps compris entre le lever et le coucher du soleil. La journée est ainsi considérée par rapport à l’emploi que l’on en fait. Une journée de voyage ou de marche permettra d’évaluer une distance parcourue comme la surface de terre labourée du matin jusqu’au soir servira de mesure agraire. La journée de labeur sera alors le moyen d’apprécier le travail effectué, les tâches accomplies dans ce laps de temps. Considérée dans sa durée, elle est aussi le biais par lequel on pourra estimer la rémunération du travail journalier et/ou d’un travailleur qui est embauché au jour le jour, du matin au soir (« a day’s labor »)3. Journeyman (Journeymen en est la forme pluriel) désigne également en anglais un « ouvrier », un « artisan », un « compagnon », un « apprenti » tel qu’on les trouve chez les compagnons du devoir et du Tour de France. En ce sens, le compagnon est celui qui, après avoir été successivement « apprenti », « aspirant » ou « affilié », a réalisé son « chef-d’œuvre de réception », et achevé son Tour de France. Le chef-d’œuvre (prouesse technique de plusieurs centaines d’heures de travail) démontre ses capacités professionnelles, et l’accomplissement de sa formation dans les règles de l’art. L’aspirant itinérant (Journeyman) s’est donc formé « sur le tas », en passant d’une ville à l’autre, pour acquérir l’expérience et les techniques de différents ateliers4. Au cours de son voyage initiatique, le travailleur journalier, pouvait espérait recevoir un salaire pour chaque journée de travail ou, pour toute forme d’indemnité en « nature », obtenir de la nourriture, l’hébergement et la formation. Quoi qu’il en soit, le terme de Journeymen renvoie bien à l’idée de travailleur itinérant qui s’embauche au jour le jour et à l’idée d’un « journal », compte-rendu quotidien des missions journalières accomplies. De cette façon, et bien qu’ayant travaillé pour des sociétés différentes durant ces quatre années passées comme ouvrier du spectacle (du 16 juin 2013 au 6 avril 2017), Journeymen est l’entreprise principale au travers de laquelle je me suis formé et où j’ai réalisé l’essentiel de mes heures d’intermittences. Journeymen fonctionne sur le modèle d’une agence d’intérim à cette différence près, qu’elle propose des services de manutention spécialisée dans le spectacle et l’événementiel. On travaille pour des théâtres, des salles de concert (et ça va du Zénith de Paris à des salles municipales de la banlieue parisienne), des expositions (de la Nuit Blanche au Salon International de l’Agriculture), aussi bien que pour des défilés de mode (de Vuitton à la cour carrée du Louvre ou Chanel au Grand Palais en passant par le prêt-à-porter dans les petites boutiques parisiennes) ou des courses prestigieuses de chevaux (tels le Trophée de l’Arc de Triomphe ou le Prix de Diane Longines), etc.

Il est difficile de décrire ici simplement l’ambivalence que j’éprouve vis-à-vis de ce métier, car, il est à la fois physiquement très éprouvant, mais il implique également de fortes solidarités entre collègues et, de mission en mission, une mise en situation d’aventure permanente : en fonction des prestations, les lieux de travail sont d’une grande diversité et, s’il faut revenir régulièrement dans un même lieu le temps d’un montage et d’un démontage « long » (avant et après l’évènement), celui-ci cumulé ne dure jamais plus longtemps que deux mois. Les missions et les horaires de travail ne sont pas toujours les mêmes et les équipes, d’une mission à l’autre, se renouvellent continuellement. En ce sens, on peut dire que les missions sont variées et l’on peut aussi bien tomber sur ce qu’on appelle des « purges » que des « bons plans ».

Pour ce qui est des purges, on peut travailler toute la journée ou la nuit sous la pluie à monter des structures et à préparer une scène, dérouler du câble dans le froid et dans la boue – telle la mission du 27 novembre 2015 à Longchamp sur le montage de la structure et de la scène pour le week-end dédié au téléthon (Voir ci-dessous) –, poser des plaques de Rémoplas de 32 kilos pour protéger le sol des poids lourds et fenwick (Voir ci-dessous-dessous), porter des gueuses de 30 à 35 kg sous la neige ou dans des températures en dessous du 0 C° (comme à la fondation Vuitton du 1er au 7 mars 2015) pour lester les 20 piliers d’une scène (50 gueuses par pilier, soit environ 1500 kg, et donc 30 tonnes de leste à manipuler pour le montage, mais aussi pour le démontage)…

Sur l’ensemble des missions que j’ai eu à effectuer, je dois dire que j’ai plus souvent eu à faire à des purges qu’à des bons plans.

La fête des techniciens à l’Opéra-comique

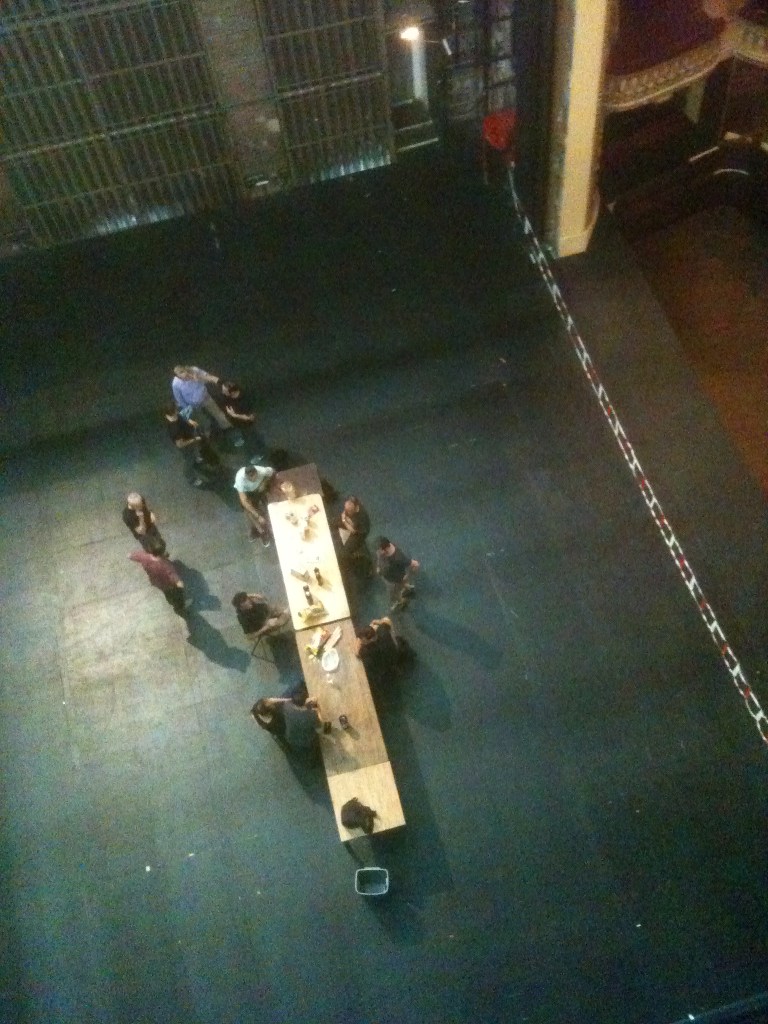

Mais heureusement, je suis aussi tombé sur des missions extraordinaires, comme ç’a été le cas le 30 juin 2015 à l’Opéra-comique où, après avoir déménagé sur deux jours le matériel restant (l’opéra devait être entièrement vidé le temps des travaux de réfection), les techniciens permanents, sachant que les équipes allaient être dissoutes, ont organisé une dernière fête sur le plateau. J’ai pu observer les préparatifs de la fête depuis la hauteur des ponts de services où je travaillais.

Ainsi, une fois notre mission en prestataire terminée, nous avons été invités à les rejoindre pour boire et manger avec eux et, accompagné par deux de mes collègues, nous sommes d’abord descendus au sous-sol pour fumer un joint, poser nos tags « Journeymen » et nos dédicaces sur les murs du « foyer » qui allait être complètement refait à neuf, puis on a fait un ravitaillement en alcool et en nourriture sur le plateau avant de monter sur le toit pour apprécier la vue, fumer un autre joint et goûter aux prémices de l’été. Après avoir bien profité du soleil très chaud sur le toit, on est redescendu sur le plateau précisément au moment ou un technicien, du haut du premier pont de service, a déployé une lance à incendie et ouvert les vannes pour arroser et rafraîchir tout le monde sur le plateau.

Cut-Up from the Bottom, Notre dame de Paris, de 17h à 3h00 du matin, dans la nuit du 19 au 20 janvier 2015.

Aussi, pour donner ici un autre exemple, j’ai eu par ailleurs la chance de travailler à Notre-Dame de Paris dans la nuit du 19 au 20 janvier 2015 (de 17h à 3h00 du matin) comme road sur le tournage d’un film documentaire pour Arte intitulé Le ventre de l’orgue de Notre-Dame. Notre mission ce jour, consistait à porter à quatre roads une grue composée d’une Dolly (une Dolly c’est une sorte de gros pied qui repose sur quatre grosses roues et qui offre une colonne télescopique centrale sur laquelle vient reposer le bras de la grue) et un bras télescopique qui permet d’accrocher la caméra à son extrémité et de pivoter sur la colonne verticale de la Dolly.

Ainsi, une fois la grue installée à la tribune du Grand Orgue, nous avons pu assister à tout le concert donné par Olivier Latry (l’un des trois organistes qui étaient alors attitrés à Notre-Dame) qui a donc joué pour la caméra et les micros, mais aussi indirectement pour l’équipe de tournage (nous étions quatorze au total et nous avions, cette nuit-là, Notre-Dame pour nous). Olivier Latry a commencé son récital en interprétant une Sonate d’Alexandre Guilmant puis a joué Liszt, Louis Vierne, Bach, Louis-Claude Daquin, Marcel Dupré, le Boléro de Pierre Cochereau. Caché derrière le grutier, j’ai donc profité du concert et j’ai filmé, avec mon téléphone de très mauvaise qualité, les mouvements de la grue qui semblaient comme dessiner une chorégraphie autour de l’orgue. Quelques mois plus tard, le jour de la présentation du film à l’équipe, on nous a offert une copie DVD du film, si bien que j’ai pu, par la suite, insérer dedans quelques plans filmés avec mon téléphone. Il s’agissait pour moi de faire émerger dans un film professionnel – c’est-à-dire un film réalisé avec un déploiement de moyens très grand : grue télescopique (et les biscoteaux qui vont avec pour la porter), un drone, des caméras et micros professionnels, ainsi que tous les opérateurs pour aller avec… – un autre « point de vue », hors champ, et avec les moyens à ma disposition forcement low-tech, de mauvaises qualités.

Cette vidéo que j’ai intitulée Cut-Up from the Bottom était donc une façon d’instaurer une opposition dialectique du haut par le bas, de la lumière par l’ombre (les techniciens vivant à l’ombre des spectacles), du Hi-tech par le Low-tech, du son de haute qualité par le son de mauvaise qualité, d’Olivier Latry par le technicien que l’on fait rentrer dans le champ de l’image.

Au cul du camion

Si je présente à cet endroit des photographies de « culs de camions » et de « flight cases », c’est que ces éléments font directement partie de notre environnement quotidien.

Les flight cases sont des caisses en bois sur roulettes équipées de freins, renforcées par des armatures en métal de type cornières (profilées en aluminium). Elles ont des renforts d’angle et des coins en forme de boule. Le mot flight case, qui peut être également orthographié fly-case (ou en abrégé fly), vient de l’anglais : c’est au mot à mot « une caisse qui vol ». Il s’agit donc d’une boîte solide à quatre poignées et quatre roulettes et, en générale, lorsqu’elle est chargée elle pèse lourd. On les trouve le plus souvent à l’avant du camion ou dans leur zone de stockage. En fonction de leurs tailles et de leurs poids, dans le camion, on les « tipe » ou on les « dé-type » par équipe de deux ou de quatre roads. « Tiper » c’est de l’argot de concert, la francisation de l’anglais « to tip », « basculer » ou « renverser ». C’est le basculement d’un flight case sur son extrémité ou sur un côté qui permet de gagner de la place et de ne pas le laisser rouler librement dans le camion. Certaines caisses au contenu fragile ne sont pas « tipables », on trouve alors marqué sur les flys l’inscription : « Ne pas tiper » ou « Do not tip ». Dans ce cas, on laisse le fly sur ses roulettes que l’on freine. Les flys que l’on ne peut tiper pourront être aussi superposées les uns sur les autres (sans être basculés), c’est-à-dire qu’ils seront alors « stackés ».

Pour le dire rapidement, au plus bas de l’échelle de ce qui compose le groupe des techniciens du spectacle, je fais partie des équipes qui chargent et déchargent les camions et qui acheminent les infrastructures (les décors, les lumières, les scènes, les barrières, le son, la vidéo, les tribunes…) puis qui les montent et démontent avant et après les spectacles.

« Tarifs des rémunérations. À compter du 01 mai 2008, les rémunérations brutes sont les suivantes. »

On a des missions de 4, 6, 8, 10 et 12 heures et on est payé de la même façon selon qu’on travaille la nuit, les week-ends ou les jours fériés. Ainsi, de juin 3013 à juillet 2015, j’y ai travaillé comme Technicien plateau. Je gagnais 48 euros pour 4 heures, 67 euros pour 6 heures, 80 euros pour 8 heures, 100 euros pour 10 heures et 120 euros pour 12 heures de travail.

Deux ans plus tard, à partir de juillet 2015, je suis passé Technicien plateau qualifié. J’étais alors un peu moins mal payé, environs 5 euros de plus par mission, je gagnais en brut : 53€ pour un 4 heures, 73€ pour un 6 heures, 85€ pour un 8 heures, 105€ pour un 10 heures et 126€ pour un 12 heures. Comme on peut le constater, Journeymen est sans aucun doute la société de « roading » (dotée d’une licence spectacle) qui, en Île-de-France, rétribue le moins bien les agents qui travaillent pour elle. Et si la société Journeymen peut se permettre de maintenir des salaires aussi bas (un peu au-dessus du niveau du SMIC) tout en fidélisant ses effectifs de main-d’œuvre, c’est qu’elle offre à ses manutentionnaires la possibilité de pouvoir « faire leurs heures ». En effet, travailler pour Journeymenc’est avant tout la promesse d’un travail qui tombera régulièrement et qui permettra d’accumuler des heures. Même si cette société peut compter sur un « noyau dur » de travailleurs fidèles et stable (dont j’ai fait partie durant ces quatre années), nombre des « occasionnels » se retrouvant à travailler pour elle, le font dans l’unique objectif de « compléter » leurs heures manquantes, qu’ils n’ont pu effectuer ailleurs, pour d’autres et sans aucun doute mieux rétribué. C’est d’ailleurs au contact de ces travailleurs « occasionnels » (qu’ils travaillent dans le théâtre, la musique, le cinéma… comme comédiens, musiciens ou techniciens…), qu’on est le plus à même de mesurer combien on est particulièrement mal rétribué par Journeymen et pour un travail somme tout assez pénible. La raison principale qui fait que les roads acceptent de se rendre disponibles pour cette société et de remplir les tâches les plus subalternes, c’est la compensation qu’ils pourront en tirer notamment lors du recalcule par le Pôle emploi de leurs droits leur permettant d’obtenir des Indemnités Journalières (IJ). Cette société s’appuie donc sur sa licence d’entrepreneur du spectacle pour embaucher les manutentionnaires qui travaillent pour elle aux tarifs les plus bas, mais, en contrepartie, elle offre un contrat de travail placé sous l’égide du régime spécifique des intermittents du spectacle.

En effet, la précarité de ce travail est en partie compensée par le régime spécial des intermittents du spectacle et, en ce qui nous concerne, par l’annexe 8 relative aux ouvriers et techniciens du spectacle qui nous permet d’accéder à des indemnités propres. Ces indemnités journalières que l’on touche des Assedic (Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce), lorsqu’on a cotisé suffisamment (507 heures en 10 mois ou depuis juillet 2016, en 12 mois selon les termes de la nouvelle convention), nous permettent d’avoir les moyens de vivre dans les moments de baisses d’activités, pendant les périodes de chômage. Cependant, les données recensées par le Pôle emploi sont éloquentes et témoignent bien des difficultés que l’on rencontre à remplir le « pacte » des 507 heures (que ce soit en 10 ou en 12 mois) : en 2011, 145 736 salariés intermittents ont cotisé, mais n’ont jamais touché ne serait-ce qu’une seule journée d’indemnisation5. Pour peu que ces mêmes salariés aient cotisé par ailleurs au régime général (en 2010, ils étaient 126 858 salariés du secteur du spectacle6), mais, là encore, pas suffisamment pour ouvrir leurs droits aux indemnités, et pourquoi pas, qu’ils aient aussi travaillés en tant qu’autoentrepreneurs, et qu’à ce titre ils n’aient eu accès à aucun droits…, on ne s’étonnera pas dès lors que ces travailleurs soient d’autant plus en proie à la subordination et à la précarité qu’ils n’auront jamais été protégés par un quelconque régime d’assurance lors des « baisses d’activités ». Cette situation, qui peut sembler ubuesque, est pourtant le lot quotidien de nombre de mes collègues que j’ai pu rencontrer sur les chantiers et qui se plaignaient de ne pas arriver à « boucler » leurs heures, que ce soit au régime général ou à celui spécifique des intermittents. Et, malheureusement, ces situations n’ont rien d’exceptionnel, puisqu’elles sont sciemment organisées par la légalité de la diversification des contrats dits « a-typique » qui ne cessent de renforcer les inégalités intracatégorielles (pour le dire dans les termes de Robert Castel). Accéder au Graal des 507 heures est donc, pour chacun d’entre nous, l’enjeu, le moteur de la course. Il est d’ailleurs courant que ce soit le premier sujet traité lorsqu’on sympathise avec un collègue que l’on rencontre pour la première fois sur un chantier, avec cette question récurrente : « Et toi, tu en es où de tes heures ? »

Aussi, lorsque j’ai pris connaissance de cette grille tarifaire, je me suis rapidement rendu compte que, si je voulais gagner un peu moins mal ma vie, il fallait alors que je me transforme en « couteau suisse ». C’est-à-dire qu’il fallait que je me forme et développe des compétences spécifiques qui me permettent de « proposer mes services » à des postes et fonctions un peu mieux rétribuées.

Devenir couteau suisse : Runner, Nacelliste et Cariste… technicien polyvalent malgré soi

Cependant, si j’ai effectivement acquis des compétences spécifiques, cela s’est fait petit à petit, presque malgré moi. En effet, étant donné que mon objectif prioritaire demeurait celui de libérer du temps à consacrer à mes recherches et à la rédaction de ma thèse, je n’étais pas censé m’installer de façon durable dans ce métier. De cette façon, si j’ai pu intégrer de nouveaux « outils » à mon « couteau », cela n’était jamais le fruit d’une démarche réellement volontaire de ma part, mais bien plutôt le fait des opportunités qui m’ont été données de saisir.

Tout d’abord, le « bureau » ayant eu vent que j’étais titulaire d’un permis de conduire (permis B) et sachant que je disposais d’une voiture personnelle, je me suis rapidement retrouvé, en plus de mon travail de simple road, préposé malgré moi à emmener mes collègues sur les « chantiers » et à les ramener moyennant un « défraiement ». Cette rémunération complémentaire (en dehors du salaire) était rétrocédée sur justificatifs (factures d’essence et de péages) et, sans aucun doute, hors de toute légalité. Mon inquiétude à ce sujet venait principalement des risques que j’encourrais en cas d’accident routier dans le cadre d’un trajet vers notre lieu de travail : quelles assurances auraient bien pu prendre en charge les soins, dédommagements et autres indemnités ?

Par la suite, et en guise de récompense, eu égard à mes bons et loyaux services, Br., l’un des patrons de Journeymen, m’a proposé ma première mission en tant que Runner, c’est-à-dire en tant que chauffeur-livreur ou, en l’occurrence en qualité de convoyeur. Celle-ci consistait, sur l’une des 7dernières étapes de la course cycliste du Tour de France, à remonter les voitures des techniciens de l’audiovisuel de France 2 et France 3. Le 25 juillet 2014, je me suis donc joint à l’équipe de Journeymen constituée, pour l’occasion, de chauffeurs-convoyeurs. Il s’agissait dans un premier temps de descendre en train de la gare Montparnasse à Bergerac (mission de 8 heures payées 85€ brut) pour, dans un deuxième temps, le lendemain matin, remonter à Évry les voitures qui nous avaient été confiées (mission de 12 heures payées 185€ brut). Ce travail, visiblement correctement exécuté, m’a permis d’obtenir par la suite de nombreuses autres missions de chauffeur-livreur en Île-de-France, rétribuées en Runner.

De cette façon, si à l’image d’une lettre de motivation je peux écrire que je suis actuellement Roadie et Runner, depuis le 17 septembre 2015, je suis également nacelliste.

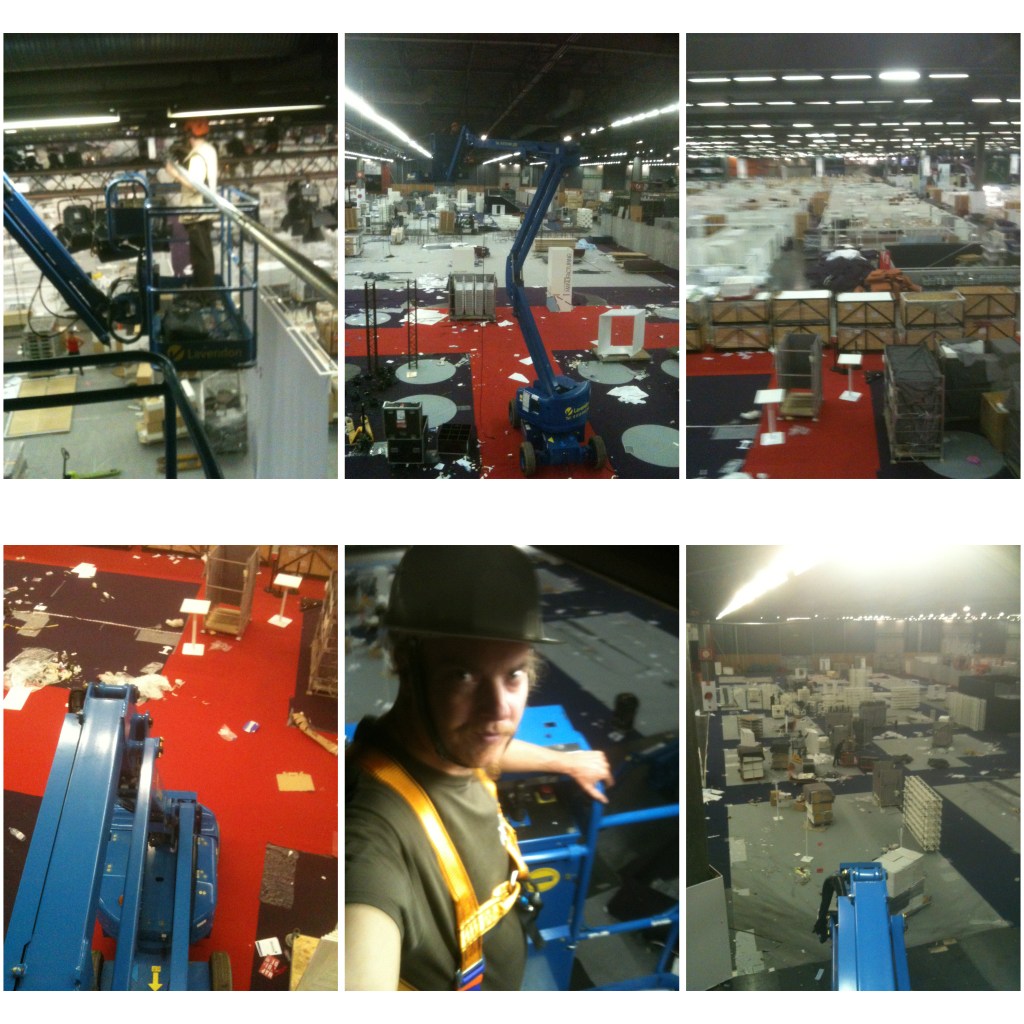

Ma première expérience de nacelliste (en dehors de la formation) s’est passée dans le hall 6 du Parc des expositions Paris-Nord Villepinte où j’ai travaillé 10 heures d’affilée dans la nuit du 17 au 18 septembre 2015 (de 20 heures à 6 heures du matin pour un salaire de 146€ brut). Cette nuit-là, c’est une nacelle de catégorie 3B que j’ai eu à manœuvrer8.

Pour pouvoir piloter cette nacelle, j’ai dû passer mes CACES9 (Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité) R386 catégories 1B et 3B. À l’occasion de cette formation10, j’ai également passé le CACES R389 qui me permet de conduire un chariot élévateur de manutention (du type de la marque Fenwick) et le CACES R372m de catégorie 9 pour pouvoir piloter un manuscopique, un chariot élévateur de chantier équipé d’un bras télescopique (du type de la marque Manitou).

Même si ce n’est pas moi qui suis à la manœuvre sur l’image ci-dessus, on peut dire que je suis également cariste (voir ci-dessous).

Cariste pour Journeymen, chargement d’une semi en temps réel, Chanel au Grand Palais avec Éric V. en CdE, de 8h à 20h = 8h (125€)

Et c’est sur le montage préparatif à l’accueil du public des courses de chevaux du Trophée de l’Arc de Triomphe que, le 2 octobre 2015 à l’hippodrome de Longchamp, j’ai eu ma première mission de cariste (de 9 heures à 21 heures pour 165€).

Jusqu’à présent, le plus gros de mes missions à Longchamp était d’installer des barrières à l’intérieur et à l’extérieur de l’hippodrome. À l’intérieur pour organiser et baliser le grand parking central, et à l’extérieur pour empêcher les automobilistes de garer leurs voitures sur le bas-côté des routes aux alentours de l’hippodrome. Lors de mes premières expériences, et avant de m’y habituer, j’ai trouvé ce travail particulièrement éprouvant. On a effectivement environ trois mille barrières à accrocher en une dizaine de jours. Il faut savoir qu’une barrière en acier pèse entre quinze et vingt-deux kilos et, qu’on les porte seul ou en binôme, chacune d’elle sera manipulée au moins quatre fois : la première fois, lorsqu’il faut la sortir du « rack11 » transporté sur les fourches du Manitou conduit par le cariste qui suit les équipes occupées à installer les barrières. La deuxième fois pour les acheminer et les placées ou les accrochées les unes aux autres. Et enfin, lors du démontage, quand il s’agira de les décrocher les unes des autres (de les « casser ») puis, de les ranger à nouveau dans les racks.

Ainsi, le mardi 29 septembre 2015, trois jours avant ma première mission dans mes nouvelles fonctions de cariste, et après avoir « brassé » des barrières toute la journée en simple road sur une mission de 8 heures (de 8 heures du matin à 17 heures pour 85€), Martin P., un ami (rencontré avant que je ne devienne moi-même technicien du spectacle) et collègue (cariste et régisseur sur ce chantier à Longchamp) m’a proposé de faire mon premier exercice en situation réelle. Il s’agissait de me préparer à ma première mission de cariste sur ce même site, en m’initient au chargement et déchargement des barrières sur les poids lourds (pour décrire cette manipulation, on dit aussi « gerber » ou « dégerber »).

Martin P. a fait une photo de ma « sculpture-installation » et me l’a envoyé (ainsi qu’à l’ami qui nous a présentés et que nous avons en commun) par SMS avec cette légende : « Ouais ma gueule… 126 barrières dans ta gueule !!! » Cette photographie me représente sur un Manitou face à trois racks de barrières que je viens d’empiler les uns sur les autres (j’apprendrai plus tard, qu’empruntant au vocabulaire des dockers, on dit aussi « stacker12 » pour décrire cette opération). Chaque rack est effectivement composé de quarante-deux barrières cerclées, pour qu’elles tiennent ensemble. Si cette photographie symbolise mon accession à un nouveau domaine de compétence spécifique (j’ajoutais ainsi un nouvel « outil » fonctionnel à mon « couteau suisse »), cette forme d’assomption dans la profession est également symbolique, puisque c’est Martin P. qui, pour la première fois (en 2010 ou 2011 ?), m’a parlé de la société Journeymen pour laquelle il a également travaillé. Pour utiliser le vocabulaire propre au sociologue-enquêteur, c’est lui qui m’a permis d’« entrer dans la place ».

Notes

- Pour le nombre de missions effectuées, je n’ai pas tenu compte ici de celles qui impliquaient de revenir sur le « chantier » le même jour ou quelques heures plus tard. Si la mission consistait par exemple à venir le matin pour un montage et revenir le soir sur le même site pour un démontage, je l’ai compté comme une seule et même mission. À cet égard, je n’ai pas non plus compté les nombreux kilomètres effectués et les nombreuses heures passées dans les transports, qu’il s’agisse des navettes domicile/travail – travail/domicile ou encore des trajets réalisés pour passer directement d’un chantier à l’autre. Aussi, même si elles constituent mes premières heures d’intermittences qui m’ont permis par la suite d’« entrer dans la place », je ne tiens pas compte des missions d’intermittences antérieurs à juin 2013 (réalisées en octobre 2011 et octobre 2012), car celles-ci ne m’ont pas permis d’ouvrir des droits aux indemnités journalières (fixées à 507 heures à réalisées en dix mois). Cumulées elles représentent respectivement 8 heures de travail soit 80 euros brut en 2011 et 46 heures soit 460 euros brut en 2012. ↩︎

- Cet album d’Eric Clapton succède à l’album live Crossroads (1988) et précède celui intitulé 24 Nights (1991). ↩︎

- À l’entrée du mot « journeymen » dans le dictionnaire en ligne Merriam-Webster : « a worker who has learned a trade and works for another person usually by the day » Merriam-Webster’s Dictionary and Thesaurus, consulté le 25 janvier 2023 sur le site : https://www.merriam-webster.com/dictionary/journeymen ↩︎

- Je retranscris ici l’explication du terme « journeymen » dans le dictionnaire Merriam-Webster : « The journey in journeyman refers to a sense of the familiar word not often used anymore: “a day’s labor.” This sense of journey was first used in the 14th century. When journeyman appeared the following century, it originally referred to a person who, having learned a handicraft or trade through an apprenticeship, worked for daily wages. In the 16th century, journeyman picked up a figurative (and mainly deprecatory) sense; namely, “one who drudges for another.” These days, however, journeyman has little to do with drudgery, and lots to do with knowing a trade inside out. » Ibid. ↩︎

- Les données de Pôle emploi recensent les salariés intermittents cotisant au titre des annexes VIII et X à la convention d’assurance chômage et qui, sous certaines conditions, bénéficient d’une indemnisation : on compte ainsi 254 394 cotisants en 2011 et 108 658 salariés intermittents ayant bénéficié d’au moins une journée d’indemnisation au cours de l’année, soit 58 102 artistes et 50 556 techniciens. Le nombre d’allocataires indemnisés en fin d’année au titre de ces deux annexes s’est établi à 89 055 la même année, selon la même source. Voir, Jean-Patrick Gille (député PS), « Un secteur en forte croissance, marqué par des conditions d’emploi précaires », Rapport d’information (en conclusion des travaux de la mission sur les conditions d’emploi dans les métiers artistiques), Assemblée nationale, le 17 avril 2013, p. 14. Document disponible et consulté le 25 janvier 2023 sur le site de l’Assemblée nationale : https://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0941.asp. Rapport d’information de l’Assemblée nationale cité par Anne-Aël Durand, « Intermittents : cinq questions pour tout comprendre. Le Medef réclame la suppression du régime des intermittents du spectacle, accusé de creuser le déficit de l’assurance-chômage. », publié le 26 février 2014 et consulté le 25 janvier 2023 sur le site du journal Le Monde : https://www.lemonde.fr/culture/article/2014/02/26/intermittents-cinq-questions-pour-tout-comprendre_4372877_3246.html#bmZqhp5b5cp8f73C.99. ↩︎

- Pôle emploi comptabilise également les salariés du secteur du spectacle vivant et de l’audiovisuel cotisant au titre du régime général : en 2010, ils étaient 126 858, que ces salariés soient employés sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD). Ibid. ↩︎

- Runner [anglais : mot à mot = coursier], dans l’entreprise Journeymen, le Runner est aussi bien le chauffeur-livreur que le convoyeur de véhicules. ↩︎

- La spécificité de cette nacelle, c’est qu’elle nous offre la possibilité de piloter la translation directement à partir de la plateforme. Pour le dire autrement, cette nacelle à élévation multidirectionnelle permet à l’opérateur de piloter les roues (avancer et reculer l’ensemble de la nacelle et diriger les roues à gauche comme à droite) y compris lorsqu’il est dans la plateforme en position haute. On pourra donc être à quinze mètres de hauteur et, à la façon de conduire une voiture, piloter les roues de la nacelle à l’aide d’une manette, d’un joystick. Cette nacelle est donc différente de la catégorie 1B qui se présente arrimée à un camion. Si cette dernière permet également une élévation multidirectionnelle, sa translation n’est admise qu’une fois la plateforme placée en position de transport, donc repliée. Autrement-dit, on ne peut se servir de la plateforme que lorsque le camion ne repose plus sur ses roues mais sur les quatre vérins qui garantissent la stabilité nécessaire à la manœuvre. Si l’on veut déplacer le camion, il faudra alors replier la plateforme et rentrer les vérins pour qu’il repose à nouveau sur ses roues. ↩︎

- Il faut rappeler ici que les CACES ne sont pas des permis de conduire et qu’ils ne sont pas légalement nécessaires à la conduite de ce genre d’engins. Une simple autorisation de conduite délivrée par l’employeur aux agents suffit. En ce sens, si le CACES est un bon moyen pour l’employeur de s’assurer que l’agent possède les connaissances et le savoir-faire exigés pour la délivrance de l’autorisation de conduite, il est aussi un bon moyen de faire retomber, le cas échéant, la responsabilité sur l’opérateur « sachant » en cas de problème sur des personnes ou des biens par exemple. (Il faudrait discuter ici de la difficulté qu’il peut y avoir à refuser un ordre prescrit par un chef dans le cadre de son travail mais que l’opérateur pourra pourtant exécuter tout en « sachant » se placer dans l’illégalité aux regards des consignes de sécurités : lever des charges trop lourdes, lever le chef sur ses fourches quand il le demande…). Dans les faits, Journeymen avait une copie de mes CACES mais on ne me les a jamais demandés sur un chantier. Cependant, il est possible qu’une copie avait été envoyée au préalable par le « bureau ». ↩︎

- C’est un collègue qui m’a proposé d’intégrer cette formation. ↩︎

- Rack, de l’anglais (mot à mot = râtelier) permet de regrouper et de ranger sur un même support des appareils ou des éléments de même taille (standard en largeur et hauteur). Ces racks, qu’ils soient chargés ou à vide, pourront être déplacés à l’aide d’un chariot élévateur équipé de fourches. ↩︎

- Stack ou Stacker : [anglais : mot à mot = pile] empiler/empilement. On stack lorsqu’on manipule un conteneur soit pour l’empiler ou le désempiler, par extension il s’agit par exemple pour nous d’empiler ou de désempilés des Flights ou des racks (en l’occurrence de 42 barrières). ↩︎

Laisser un commentaire