Entrer dans la place

Entre deux missions d’intérim, et dans l’objectif de trouver un nouveau « job », avec mes amis A. et C. (respectivement étudiants en Lettres et en sciences politiques, et eux aussi militants à la CNT-FAU de Paris 8), nous avions pris l’habitude de nous donner rendez-vous chaque lundi à la brasserie des Buttes-Chaumont (située dans l’Est parisien) pour éplucher les petites annonces d’emplois parues dans la presse. C’est à la lecture d’une de ces annonces que je suis tombé sur une offre qui proposait de devenir photographe scolaire. J’ai postulé, un peu comme une blague au début (comme on le fait par défi), avant d’être finalement recruté. Même si mon recrutement à ce poste n’était pas entièrement le fruit du hasard (j’étais qualifié pour occuper une telle fonction), il me fallait encore être formé aux méthodes spécifiques de l’entreprise.

Après avoir été recruté, j’ai donc suivi une formation de quelques jours à la fin du mois d’août, puis j’ai été embauché en Contrat à Durée Déterminée (CDD) du 1er septembre à la fin du mois de novembre 2002, comme photographe scolaire pour le compte de la société Studio national du groupe Fotovista. Mon travail consistait à réaliser des photographies d’élèves dans les établissements scolaires d’Île-de-France (de la crèche au lycée en passant par la maternelle, l’école élémentaire et le collège). J’avais en charge d’effectuer les photographies de groupe et les portraits individuels pour toutes les classes – professeurs et personnels des établissements compris.

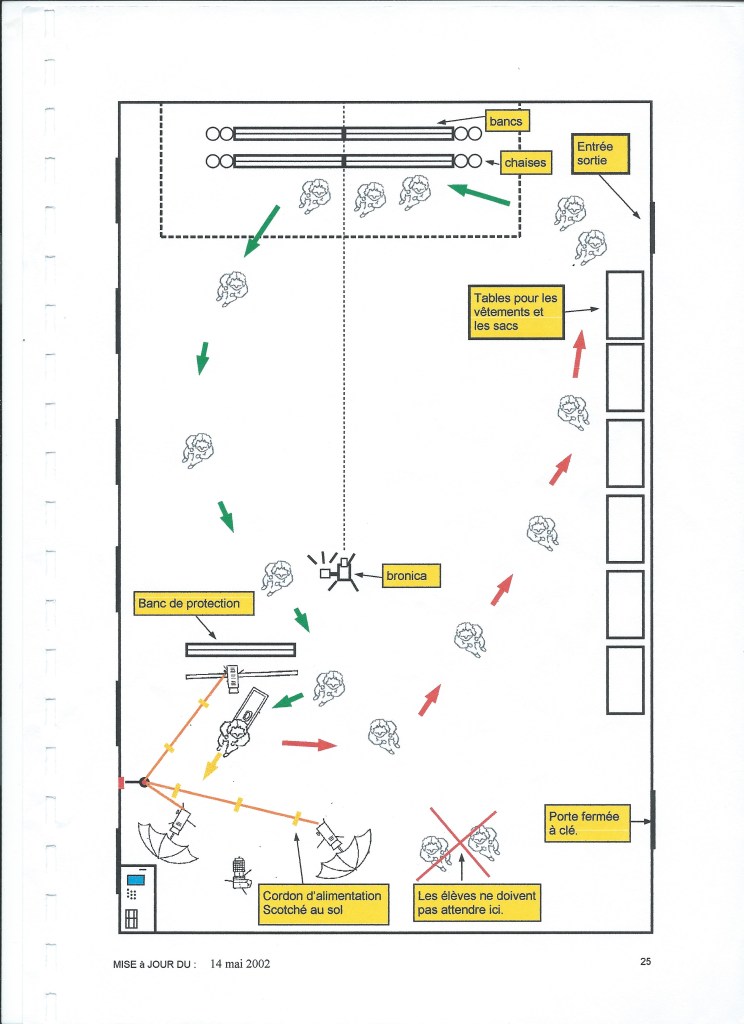

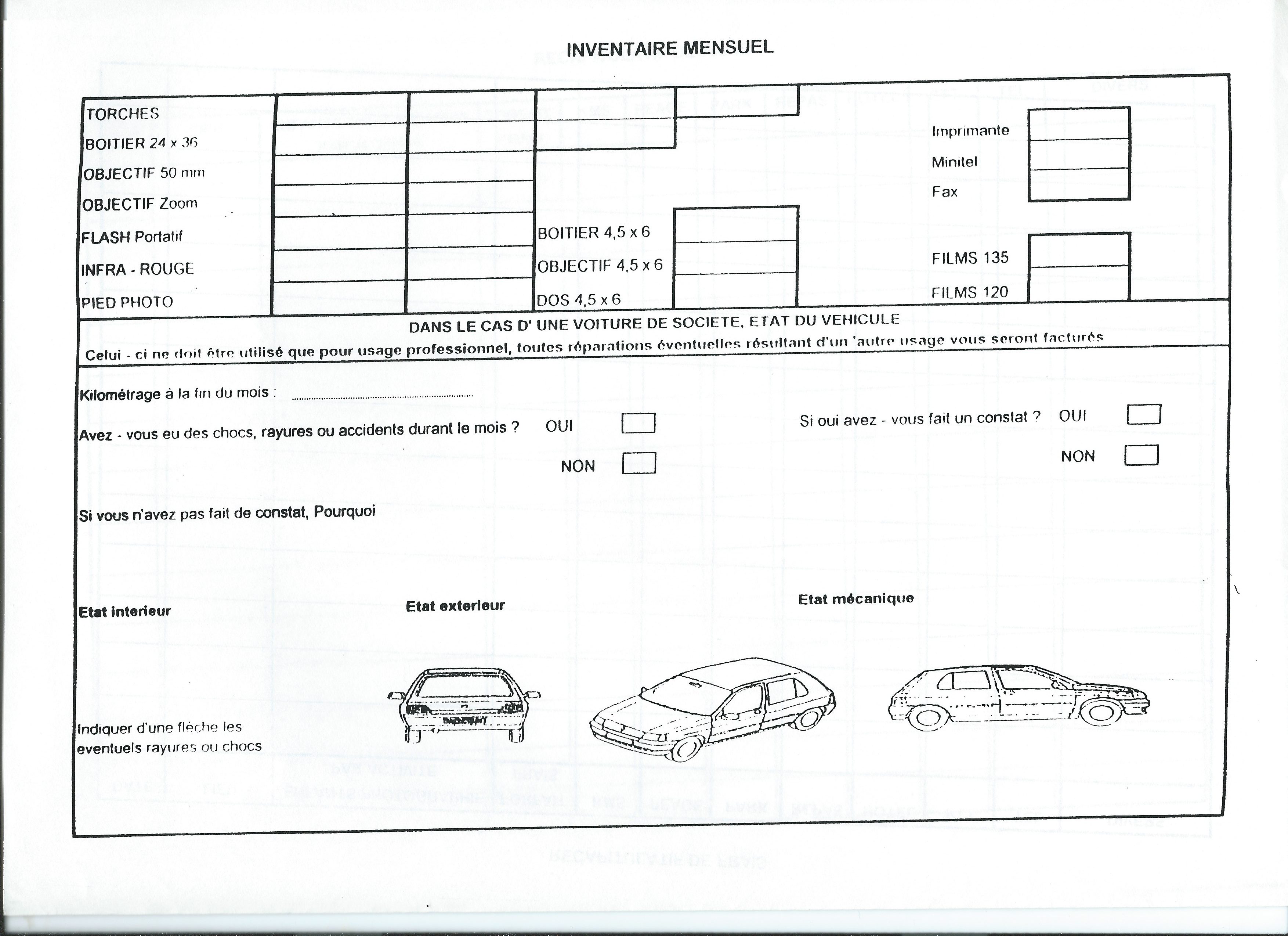

Je devais être très tôt le matin dans l’établissement pour installer mon matériel (fourni par l’entreprise) et être prêt à commencer les prises de vues avec les élèves à huit heures du matin (arrivé à l’aube, la plupart du temps, c’est le concierge qui m’ouvrait la porte de l’établissement encore vide). En moyenne, je travaillais sur un établissement par jour, ce qui représentait entre quatre cents et huit cents individus à photographier. Lorsque les établissements étaient plus grands, je prenais alors deux jours pour faire toutes les prises de vues et pour ceux qui étaient plus petits, il pouvait m’arriver d’en faire deux dans la même journée (les plannings de travail étaient réalisés au fur et à mesure et délivrés au dernier moment). Chaque soir, une fois mon travail accompli, je devais placer les films exposés (aux formats 135 et 120, c’est-à-dire 24×36 ou 4,5×6) dans une enveloppe et les envoyer au laboratoire-usine de photographie (également propriété du groupe Fotovista ).

Les contraintes de travail étaient nombreuses et le matériel à transporter d’un groupe scolaire à l’autre était particulièrement lourd : deux gros sacs de sport, deux valises, écran de projection, tabouret, trépieds, boîtiers photos (24×36) et moyen format (4,5×6), objectifs (50 mn, Zoom et 4,5×6), dos (4,5×6), films (135 et 120), pieds, flashs et batteries de flash, torches, réflecteur, parapluies, nids-d’abeilles et tout le matériel nécessaire à la prise de vue (argentique à l’époque).

Moyennant un défraiement, j’utilisais ma voiture personnelle pour me rendre sur place. À vrai dire, je n’avais pas vraiment le choix car disposer d’un véhicule faisait partie des critères d’éligibilité de ce poste. Aussi, en plus de l’usage de ma voiture, je m’aidais d’un chariot à plateforme pliant que je m’étais procuré afin de transporter le matériel au plus près des établissements. Ces derniers étaient situés dans toute l’Île-de-France, je pouvais aussi bien travailler à Paris, dans la proche banlieue (dans les départements du 92, 93 et 94) comme dans la grande banlieue (dans le 95, le 77 ou le 60) ce qui a été le cas lorsque j’ai dû travailler par exemple à Argenteuil, Goussainville, Creil ou encore à Beauvais dans l’Oise. Pour ce travail, j’étais payé en brut (et hors notes de frais professionnels), pour septembre 1235 €, pour octobre 1247,50 € et enfin pour le mois de novembre 1197,50 € (pour ce mois il faut bien entendu ajouter les indemnités de congés payés qui s’élevaient à 404,80 € et les indemnités de fin de contrat 368 € soit un total brut de 1960,30 €)1. Bien qu’embauché pour une mission courte de trois mois (je pouvais aisément en voir le bout du tunnel), cet emploi à plein temps me faisait prendre conscience de la réalité des divisions sociales du travail et de l’écart particulièrement brutal qui pouvait exister entre ce travail salarié et mes aspirations à un travail de recherche en art qui, de fait, n’avançait plus. Et c’est précisément ce grand écart entre « contraintes » et « désirs », entre « travail aliéné » et « activité libre » et entre travail « manuel » et « intellectuel » qui m’a fait envisager ces situations de travail chaque jour spécifique comme des espaces-temps à retourner à mes propres fins. Je trouvais au travers de ce travail suffisamment de contraintes pour imaginer de développer une pratique artistique que j’envisageais alors comme une pratique de résistance. Ce contexte salarial me donnait la possibilité de tenter de le détourner et de créer à partir de ma position. J’étais influencé par l’idée de travailler in situ à des (micro)résistances, des résistances faibles. C’est-à-dire des résistances sans illusions quant à leur impact sur le rouleau compresseur de l’exploitation, mais résistances tout de même, puisque je cherchais à renverser les contraintes imposées par le poste de travail occupé et à retourner les injonctions définies par la fiche de poste ou, plus généralement, par le contrat de travail.

Autoportraits I : réappropriation du dispositif de prise de vue pour jouer avec le décor

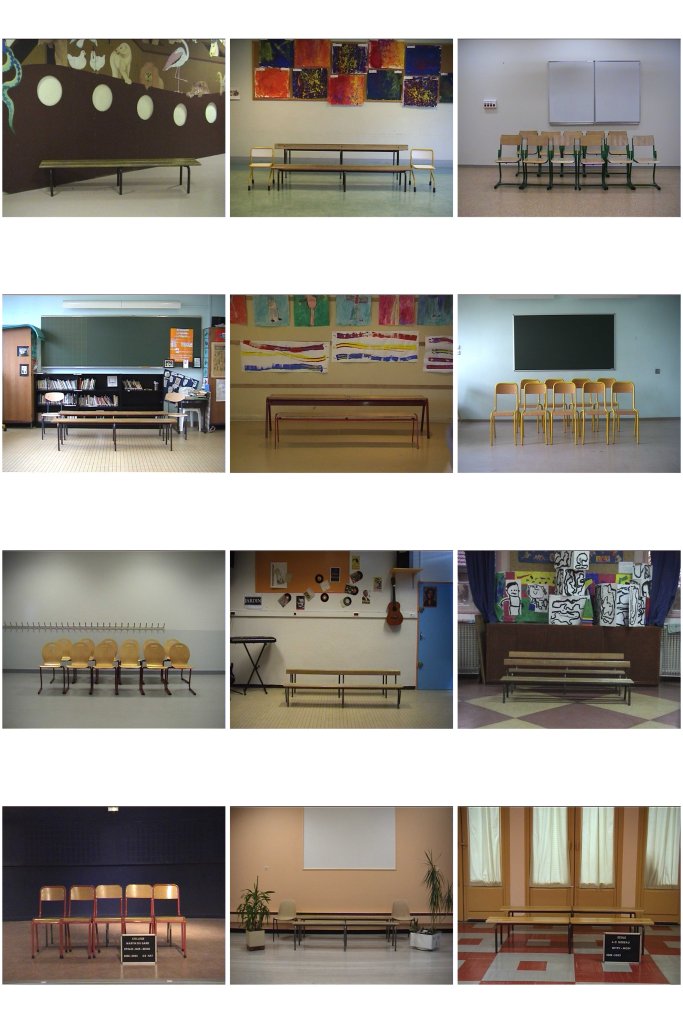

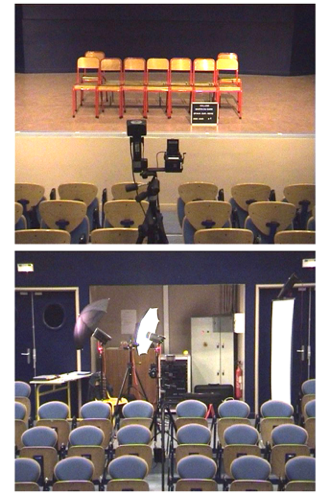

J’ai donc commencé à utiliser à la fois mon contexte de travail comme décor, le matériel disponible (trépieds, flashs, réflecteurs, etc.) et le temps que j’arrivais à soustraire à mon temps de travail pour développer une pratique parallèle commandée par mes études d’arts plastiques. Afin de ne pas être complètement exclu des règles du jeu universitaire, je cherchais à faire de mes contraintes routinières au travail le moyen de développer une pratique artistique. À l’aide d’une petite caméra vidéo personnelle et de tout le matériel auquel j’avais accès sur place, j’ai amorcé la réalisation d’une série d’autoportraits. Je me servais du dispositif de prise de vue disponible pour me représenter en train de jouer avec les décors vides et dans le cadre normalement dévolu aux élèves.

Évidemment, le photographe que j’étais se devait normalement d’être hors champ, caché derrière l’appareil et non pas d’apparaître à l’image. Sur la vidéo qui résulte de ce travail, je m’incruste dans les décors qui changent au fur et à mesure de mes visites successives dans les établissements scolaires d’Ile-de-France.

Une façon, ou une ruse, pour que, comme les écoliers (tout salarié que j’étais), je puisse moi aussi jouir du plaisir et de la perturbation que procure la venue du photographe dans l’organisation d’un établissement scolaire.

Je jouais à renverser les rôles du photographe en modèle, du réalisateur en acteur, du travailleur en usager, de l’adulte en enfant… du photographe qui, en prenant place dans le cadre de prise de vue et en jouant avec les décors, cherche à déjouer – à désactiver – le rôle et la fonction qu’il lui incombe habituellement d’incarner. Un photographe qui, en quelque sorte, ne voudrait plus jouer le rôle aliénant de photographe et qui entendrait reprendre la main sur le dispositif de mise en scène pour s’exposer, tel un acteur sur le devant de la scène, afin de jouer avec ou de se jouer de ces identités multiples auxquelles il est pourtant censé renoncer à jouir, comme tout salarié, sur son lieu et pendant son temps de travail.

Grâce à ces autoportraits, j’exerçais ma capacité à jouer à un « double je », dont l’un, parallèle à l’autre, se devait de mener son activité de façon discrète. Je glissais ces moments de jeux dans les interstices de mes journées de travail, en particulier dans les très courtes pauses qui pouvaient s’intercaler entre les visites successives des différentes classes d’élèves. Mais les plannings étaient particulièrement chargés et serrés. Ces instants, que j’arrivais à soustraire à mon temps de travail, étaient donc rares et me plaçaient dans des situations où je pouvais être surpris à tout moment. Et, il m’est arrivé d’être pris en « flagrant délit », que ce soit par la directrice, les enseignants ou les personnels de l’établissement. À la vitesse de l’éclair, je me (re)métamorphosai au plus vite en photographe, pour interpréter à nouveau le rôle du professionnel qui, en toute mauvaise foi, fait alors mine de régler sur lui la lumière et les appareils de prise de vue. Mais lorsqu’on fait un mètre quatre-vingt-douze (comme c’est mon cas), et que l’on est surpris à faire des allers-retours à califourchon sur une draisienne (un vélo sans pédales) pour enfant, à faire du Oulaoup avec un cerceau ou bien encore en train de jouer avec les instruments de musiques normalement dévolus aux enfants, s’expliquer reste un défi difficile à relever ! Cependant, ces situations de jeux, qui peuvent tout de même jeter sur vous quelques manières de soupçons, m’aidaient à ne plus subir mon travail de la même manière. Chaque nouvel établissement visité n’était plus seulement synonyme d’angoisse mais me donnait aussi l’opportunité de jouer avec un nouveau décor et d’ajouter à ma collection une nouvelle toile de fond, un nouveau motif de papier peint. Sans aucun doute, cette nouvelle façon d’envisager le travail – comme un lieu de jeu et de détournement en situation – m’a permis de tenir le coup contrairement à beaucoup de mes collègues qui ont abandonné ce travail quelques jours seulement après notre formation. Et pour cause, ce travail de photographe scolaire était particulièrement intense, et chaque prise de vue pour ces autoportraits n’était pas donnée, mais arrachée à la productivité réglementaire. Ainsi, plus qu’une simple fonction régulatrice du travail – l’ambiguïté de cette pratique, qui ajoute un travail clandestin au travail réglementaire, aurait pu être ici de rendre l’intensité de ce travail acceptable ou supportable –, j’envisageais cette pratique comme la possibilité d’expérimenter des formes variées de (micro)résistances, comme un entraînement quotidien à la pratique de l’action directe et à l’amélioration immédiate de mes conditions de travail. Par la réappropriation directe des moyens de production et d’expression, je cherchais à me désaliéner – symboliquement et temporairement du moins – en pliant et en instrumentalisant l’entreprise à mes fins, plutôt que l’inverse.

Le montage

C’est dans cette volonté d’affirmer un point de vue de l’intérieur et avec les moyens de l’entreprise dont je disposais, que j’ai réalisé, au fur et à mesure de mes collectes successives, un petit montage vidéo de ces « autoportraits au travail2 ». À la fois metteur en scène et protagoniste, réalisateur, narrateur et monteur, j’avais pour objectif de créer une sorte « d’autofiction burlesque » travaillée à partir du réel de ces différentes situations de travail. Le montage a donc consisté à enchaîner les nombreuses coupes et raccords, pour ne laisser apparaître à l’image qu’une succession de plans courts (de quelques secondes) où je prends la pose dans le décor et joue avec : j’apparais traversant le cadre à cloche-pied – cut – debout sur un banc, mais la tête hors du cadre – cut – assis par terre – cut – le pied sur le banc prêt à y monter, mais – cut – surpris par la directrice de l’école – cut – je repose le pied au sol – cut – dos à la caméra et face au mur – cut – caché derrière le pot d’une plante – cut – sortant du champ de la caméra côté jardin – cut – pour réapparaître côté cour, mais dans un autre décor – cut –, etc. Le montage, rythmé par les saccades créées à partir de fragments de mouvements d’images filmées, assure la continuité filmique des apparitions et disparitions de « mon personnage », qui passe ainsi instantanément d’un point à l’autre du décor, puis d’un décor à l’autre. La juxtaposition de ces plans courts étant aussi une façon pour moi de suggérer le crépitement de l’appareil photographique et la cadence de travail dictée par le clic-clac de l’obturateur. Les changements de position de « mon personnage » dans l’espace, effectués plus rapidement qu’un battement oculaire, devaient aussi évoquer la nécessaire clandestinité et donc furtivité de mes actions. Quant à la succession des décors qui se jouxtent les uns après les autres, elle devait rappeler la précarité des situations de travail qui changent constamment et place alors les travailleurs temporaires – ceux que Philippe Rosini nomme les « temporaires en permanence3 » – dans la nécessité de s’adapter continuellement à de nouveaux contextes de travail.

En plus de me servir du décor normalement alloué aux photographies de groupe (Autoportraits I), j’avais également réalisé un montage vidéo des autoportraits que j’avais effectué en prenant place dans le studio normalement aménagé pour les photographies individuelles (Autoportrait II). Non plus cadré dans un format de plain-pied, mais en plan rapproché poitrine, là encore, je m’amusais à jouer avec le cadrage resserré, tout en déclenchant sur moi des coups de flash, y compris lors de mes mouvements de corps ou de la tête.

Contrairement aux Autoportraits I, les décors ici ne changent plus au fur et à mesure puisque la toile de fond qui servait aux photographies de portrait restait toujours la même : elle était composée d’un écran blanc de projection pour les photographies d’identité ou bleu pour les portraits plus « fantaisistes ». Seules les chemises que je portais pouvaient changer en fonction des jours travaillés qui se suivaient. Pour le montage vidéo de ces Autoportraits II, j’avais également réalisé d’innombrables coupes, pour ne retenir que les nombreux, mais courts moments où je d’éclanche le flash manuellement. Il résulte de l’ensemble une succession de plans saccadés, dont les coups de flashs assurent le rythme qui s’accélère à mesure d’un plan qui zoome petit à petit sur le détail des gouttes de transpiration qui coulent sur mon visage. L’intensité du flash marque le rythme et la répétition des cycles de prises de vue réalisées à la chaîne, élèves après élèves.

Séance de prise de vue en famille

Par ailleurs, étant donné que je disposais de ce matériel pendant ces trois mois, j’en ai profité pour organiser, après le déjeuner dominical, une séance de prise de vue à Bobigny dans le garage de mon oncle. Ce jour-là, j’ai réalisé une photographie de groupe et j’ai photographié tous les membres présents de ma famille en portrait individuel.

Rencontre avec la pratique de la perruque

Par la suite, j’ai montré le résultat de ces montages vidéo à Jean-Claude Moineau (mon directeur de maîtrise) qui m’a orienté de suite vers Michel de Certeau et plus spécifiquement vers la pratique de la perruque à laquelle ce dernier a consacré un chapitre dans L’Invention du quotidien4. Bien évidemment, je n’avais jamais entendu parler ou fait attention à ce terme de « perruque » auparavant. Je me suis donc empressé de lire ce chapitre intitulé « Une pratique de détournement : la perruque » pour comprendre ce que ce phénomène, encore bien mystérieux, pouvait entretenir de proximité avec ma pratique de l’autoportrait au travail.

Après l’avoir présenté d’abord comme la résurgence de pratiques « populaires » qui prolifèrent au sein même de la modernité industrielle – « au cœur des places fortes de l’économie contemporaine5 » – puis, comme une pratique taboue qui « se généralise partout, même si les cadres [la] pénalisent ou “ ferment les yeux ” pour n’en rien savoir6 », Michel de Certeau poursuit en proposant une définition de la perruque, qu’il construit non pas tant positivement que, paradoxalement, du point de vue de sa pénalisation potentielle pour celui qui s’y adonne :

« Accusé de voler, de récupérer du matériel à son profit et d’utiliser les machines pour son compte, le travailleur qui “ fait la perruque ” soustrait à l’usine du temps (plutôt que des biens, car il n’utilise que des restes) en vue d’un travail libre, créatif et précisément sans profit. Sur les lieux mêmes où règne la machine qu’il doit servir, il ruse pour le plaisir d’inventer des produits gratuits destinés seulement à signifier par son œuvre un savoir-faire propre et à répondre par une dépense à des solidarités ouvrières ou familiales7. »

Ainsi, hormis le fait que je ne visais pas tant à soustraire du temps à « l’usine » que du temps de pose photographique à « mon employeur » (lors de ces nombreux temps de pause pris dans ces différents établissements scolaires) et que ces productions ne répondaient pas tant à des « solidarités ouvrières ou familiales » qu’à une « commande » pour mes études d’Arts plastiques, la définition de la perruque proposée par Michel de Certeau semblait effectivement parfaitement coller à ma pratique de l’« autoportrait au travail ». C’est pourquoi, à la lecture de ces quelques lignes, j’avais de nombreuses raisons de me réjouir. Tout d’abord, je dois avouer que j’étais ravi de trouver là une pratique qui préexistait à la mienne, de constater que mon attitude n’était donc pas si singulière que cela finalement et qu’elle pouvait s’inscrire alors dans une histoire longue des pratiques des travailleurs qui retournent leurs contextes de travail et moyens de production. J’étais aussi enchanté de pouvoir nommer une pratique qui m’était apparue spontanément car, de ce fait, je pouvais désormais envisager de trouver d’autres camarades de jeux avec lesquels échanger et créer ainsi de nouvelles alliances. Enfin, j’étais particulièrement captivé par l’idée d’avoir trouvé en elle la possibilité de concilier boulots alimentaires (qui cumulent indépendance financière et aliénation) et une pratique qui, sans se réclamer nécessairement de l’art ou bien même de l’action politique, pouvait être toute à la fois créative et potentiellement subversive (libre et émancipatrice).

Ceci (n’) est (pas) une perruque !

Cependant, ce que je nommais dans un premier temps « perruque » dut rapidement se confronter aux multiples autres définitions que cette pratique spécifique recouvre. En effet, si la définition proposée par Michel de Certeau semblait s’accorder parfaitement avec ma pratique de l’autoportrait au travail – au travers de mes enregistrements vidéo, j’avais effectivement soustrait à mon employeur « du temps […] plutôt que des biens […] en vue d’un travail libre, créatif et précisément sans profit » –, mais l’interprétation exaltée que j’avais pu en faire m’avait sûrement éloigné des réalités de ce qu’elle suppose. D’ailleurs, comme de nombreuses personnes, sans doute trop rapidement gagnées par l’enthousiasme de la découverte d’une telle pratique, j’utilisais encore à tort et à travers l’expression de « perruque », pour désigner au sens large et sans les différencier des pratiques de déviances au travail qui ne rentraient pas stricto sensu dans le cadre de la définition de ce terme, du moins au sens où je pourrais l’entendre aujourd’hui.

Pour ne pas ajouter à cet endroit une nouvelle définition amputée du travail en perruque, je proposerais plutôt d’en passer par l’établissement des principales règles et contraintes qui me semblent s’imposer aux joueurs qui souhaiteraient se livrer à une telle pratique :

1/ Se trouver dans un contexte salarial : on pratique la perruque sur le lieu et pendant le temps de travail, ce qui implique d’être salarié d’une entreprise et donc sous la subordination hiérarchique d’un employeur.

2/ La perruque suppose que le travailleur – ou les travailleurs – ait accès aux moyens de production et qu’il se réapproprie les outils et matériaux disponibles (en ce sens, les travailleurs du secteur tertiaire par exemple ne sont pas toujours placés en capacité de pouvoir faire de la perruque).

3/ Le but est de fabriquer ou transformer un objet, ce qui implique l’expression d’un « savoir-faire technique et professionnel » (là encore, il n’est pas toujours possible de faire de la perruque).

4/ Produite en dehors de la production réglementaire de l’entreprise, la perruque n’est pas exclusivement un travail « pour soi », elle peut faire l’objet d’une commande : elle peut être commandée par ou pour d’autres (collègues, amis, membres de la famille…), elle peut même participer clandestinement à un dessein politique ou social autrement plus vaste que la seule satisfaction de l’opérateur qui s’y adonne.

5/ La perruque est non marchande. On ne paye pas la perruque ! c’est là l’une de ses caractéristiques principales. Lorsqu’elle n’est pas réalisée « pour soi », elle est le plus souvent offerte et, dans des logiques de « don /contre-don », elle peut être échangée.

6/ Enfin, il faut sortir de l’entreprise l’objet « produit en douce », ce qui implique bien la fauche.

Au regard de ces quelques règles du jeu édictées – et sans rentrer ici dans les subtilités de ce que recouvre cette pratique spécifique –, je pouvais aisément constater que ces Autoportraits au travail ne relevaient pas vraiment d’un travail en perruque, en tout cas tel qu’il suppose la fabrication d’un objet avec les moyens de l’entreprise et sur le temps de travail.

En effet, quand bien même j’avais essayé intuitivement de me servir au maximum des moyens de l’entreprise disponibles in situ, sans en avoir eu connaissance, j’avais dérogé à quelques-unes des principales règles de cet « art » en effectuant l’enregistrement vidéo à l’aide d’une petite caméra qui m’appartenait et en ne réalisant pas le montage dans le cadre de mon contexte de travail, mais bien à la maison et en dehors de mes horaires de travail. De plus, et étant donné la place de photographe – ou de « prestataire de services » – que j’occupais dans l’ordre de la division du travail (à ce moment-là situé en amont des tirages sur papier photographique), il ne s’agissait pas tant là de la « fabrication d’un objet », mais bien plutôt de la réalisation d’une « capture vidéo » de mes actions, dans l’objectif de « produire une représentation8 » détournée de mon contexte de travail. Cependant, face à un tel dispositif de mise en scène, pouvait-il vraiment en aller autrement de ma pratique parallèle que celle de la production d’une (auto-)représentation ?

L’interdépendance des moyens (de production) et des fins (de représentation)

Ainsi, malgré les nombreux points communs que ma pratique déviante de l’autoportrait pouvait entretenir avec un travail en perruque, ces vidéos ne résultaient pas à proprement parler d’un tel travail, du moins entendu dans son acception la plus étroite et tel qu’il suppose (selon les règles esquissées ci-dessus) la fabrication d’un « objet » avec les moyens de l’entreprise et sur le temps de travail.

De cette façon, l’ambiguïté qui résultait de cette production hors-norme – l’indécidabilité du statut à accorder à ce type particulier de réalisation (ceci est une déviance au travail mais il n’en résulte aucun « objet » au sens classique du terme, ce n’est donc pas une perruque) – provenait sans doute du fait que les seuls « moyens de production » auxquels j’avais directement accès à partir de mon poste de travail n’étaient pas tant ceux autorisant la fabrication de « biens » que ceux permettant l’accomplissement d’un « service » lors de l’effectuation des prises de vues. En effet, à supposer même que lors de cette mission, j’eu déjà pris connaissance de l’existence d’une telle pratique et éprouvé le désir de réaliser une perruque dans les règles de cet « art », mon poste ne m’aurait tout simplement pas permis de fabriquer un « objet », de manufacturer une pièce qui soit solide et maniable. À vrai dire, les fins étaient en grandes parties déterminées par les moyens de production disponibles à ce poste de travail. Dans une telle situation, si je voulais faire un usage détourné des moyens disponibles, cela impliquait nécessairement que je m’approprie le matériel photographique de studio placé directement à la portée de ma main (écran de projection, tabouret, trépieds, flashs et batteries de flash, parapluies, torches, réflecteur, nids d’abeilles…) et que je compose alors avec le cadre en me jouant des dispositifs de mise en scène arrangés pour la réalisation des photographies de groupes et des portraits individuels (décors de fond, chaises, bancs, instruments de musiques, ardoises pour les photographies de groupe, cerceaux, draisiennes…).

En toute logique, pour détourner les moyens de production, je m’engageais à faire un usage autre de ces « moyens de représentation » et, réciproquement, dans le but de produire un autre type de représentation au travail, je m’emparais tant de la situation que des moyens de représentation disponibles pour m’essayer à les retourner en moyen d’expression. Tous les moyens placés à ma disposition (matériel, décors et savoir-faire…) devaient donc servir à une autre « version » du monde du travail, et cette autre « version » du monde du travail ne pouvait être qualifiée comme telle qu’à la condition de l’envisager au regard de la situation particulière du producteur et sous l’angle des « moyens du bord » mobilisés pour ce faire, c’est-à-dire de considérer le résultat de cette représentation au regard de ses conditions particulières de production et d’émergence.

Si l’on devait analyser cette production à l’aune des débats qui entendent discuter des rapports dialectiques entre les « moyens » et les « fins », on pourrait aisément affirmer qu’à ce poste de travail, les moyens de représentation et les fins d’autoreprésentation étaient liés par des rapports d’interdépendances qu’il convenait de s’essayer alors à penser ensemble.

Ceci est un autoportrait en travailleur déviant

Pratiques de représentation et moyens de production détournés sont imbriqués en une seule et même pratique

C’est donc à partir de cette expérience salariale menée en parallèle de mes études, que la question des « méthodes de représentation du monde du travail » s’est imposée à moi et, qu’en cette circonstance particulière, elle a été de fait intimement imbriquée à – voire complètement interdépendante de – celle du « détournement des moyens de production », mué pour l’occasion en tentative de retournement des moyens de représentation. Si bien que la question des rapports entre représentation et action directe, termes habituellement séparés mais à ce moment-là mêlés au sein d’une seule et même pratique de l’autoportrait, se plaçait d’emblée comme ce qui aller devenir par la suite le cœur même de mes engagements réflexifs, de recherches et d’expérimentations.

En effet, ces autoportraits en photographe scolaire déviant, qui à première vue n’avaient rien de politique (ils n’en avaient ni le thème ni l’esthétique), étaient en réalité symptomatiques d’un rapport politique au contexte de production.

Et ce n’est que rétrospectivement, c’est-à-dire aujourd’hui dix-huit ans plus tard, que je suis en capacité d’analyser et de mesurer combien ces autoportraits, en apparence anecdotiques et seulement symboliques, allaient en réalité me permettre de structurer ma problématique autour du potentiel politique – ou à minima subversif – des pratiques de représentations et de déviances au travail, d’organiser mes recherches en convoquant des pratiques regroupées sous la catégorie générique des arts tactiques au travail – au travers d’un corpus subjectif enrichi par des choix raisonnés ou au hasard des contingences – et alors articulées principalement autour de deux types d’interventions : 1) L’autoportrait en travailleur déviant m’amènerait à interroger les méthodes de représentation des travailleurs en contexte salariés ; 2) Les pratiques de déviance au travail – à l’instar de la perruque – me conduiraient à porter une réflexion sur les pratiques de réappropriation directe des moyens de production par les travailleurs eux-mêmes. Évidemment, cette distinction entre ces deux types d’interventions est analytique car, dans la pratique, elles peuvent s’enchevêtrer, s’affecter mutuellement à tel point, qu’entre elles, les frontières se brouillent. Cependant, malgré cet enchevêtrement de pratiques, au cours de ce travail de recherche, je maintiendrai volontairement une distinction analytique pour les traiter à l’occasion de deux parties dissociées.

Bien entendu, dans l’objectif de circonscrire mon sujet de recherche, j’aurais très bien pu à cet endroit limiter mon choix d’étude et d’expérimentation à la seule pratique de la perruque. Le peu d’ouvrages dédiés au travail en perruque, aux objets qui en ressortent et aux questions qu’il soulève mériterait sans aucun doute qu’on y consacrât une thèse à part entière. La pratique de la perruque est d’une telle richesse qu’elle permet à elle seule de discuter aussi bien des tactiques de vols, de jeux, de bricolages, de grèves… mais aussi du rapport qu’entretiennent ces objets à l’ingéniosité, à la créativité ou à l’esthétique… et pourquoi pas, contrairement à ceux qui l’envisagent comme un facteur de régulation du travail en soulignant son appartenance supposée à des pratiques tolérées par les propriétaires ou les directions d’entreprise, de questionner son potentiel politique en la considérant alors comme une proche cousine d’autres pratiques que l’on pourrait qualifier de communistes libertaires ou d’anarcho-syndicalistes. Mais étant donné qu’à côté de cette pratique spécifique de déviances au travail sont apparus concomitamment d’autres types d’arts tactiques au travail – se concentrer par exemple sur l’analyse des modalités de la représentation artistique des travailleurs s’est avéré tout aussi utile que nécessaire à l’élaboration de cette recherche. En effet, si à partir de cette expérience, le travail en perruque a évidemment constitué comme un fil d’Ariane pour guider mes conduites pratiques et orienter mes recherches, les retournements au travail auxquels je m’essayais ne se limitaient pas forcément au cadre strictement défini par cette pratique. D’ailleurs, et comme on vient de le voir, dès cette expérience à l’origine de mes engagements futurs, je ne me suis jamais « cantonné » à la pratique de la perruque puisque d’autres questions (aussi bien pratiques que théoriques) s’étaient juxtaposées et placées d’emblée au cœur même de ma pratique de l’autoportrait. En plus de la réappropriation directe des moyens de production (comme il en va lors de la fabrication d’une perruque), c’est donc bien l’autoportrait, et à travers lui une certaine forme d’autoreprésentation, qui m’étaient apparus intuitivement comme une forme possible pour tenter de prendre à contrepied les habituelles « mises en scène » des travailleurs.

En effet, par le biais de ces « autoportraits au travail », je m’essayais dans un double mouvement émancipateur, d’une part, en tant qu’artiste, à jouer avec l’identité du photographe scolaire en retournant le rôle et la fonction qu’il m’était assigné d’endosser par mon employeur (forme première du refus de la mise en scène) et, d’autre part, en tant que travailleur, je cherchais, par la revendication de cet autoportrait, à proposer un point de vue sur le travail de l’intérieur, c’est-à-dire à questionner par-là la légitimité des portraits de travailleurs réalisés par des artistes extérieurs à l’entreprise et par conséquent, étranger aux conditions vécues par ceux qui leur servent de modèles (forme seconde du refus de la mise en scène telle qu’elle est alors redoublée par l’artiste). Du point de vue du salarié, il s’agissait donc d’essayer de remettre en cause les déterminismes propres au rôle et à la fonction occupés dans l’ordre de la division sociale du travail (« Je ne suis pas une marchandise comme une autre et à ce titre, ma subjectivité et ma créativité, débordant largement le cadre de la scène imposée, ne sauraient jamais être réduites à ma seule force de travail ! ») et, au regard du monde de l’art, l’autoportrait revendiqué en tant que salarié m’apparaissait comme une façon possible de discuter les habituelles mises en scène artistique et les portraits plus ou moins stéréotypés que les artistes font des travailleurs (« Ne t’occupe pas de mon portrait en travailleur, je m’en charge ! »).

Il s’agissait donc de jouer sur l’ambiguïté des identités de l’opérateur qui s’adonne aux autoportraits, en assumant de tordre le bâton dans l’autre sens, pour s’autoreprésenter en travailleur déviant et tenter d’échapper – à l’occasion d’un court laps de temps symbolique – aux déterminations propres au salarié mis en scène, que celles-ci soient le fait du contrat de travail qui le lie à son employeur ou bien encore le fait d’un contrat plus ou moins tacite qui le lie à son représentant, quelle que soit alors l’identité sous laquelle ce dernier opère en patron, en artiste, en sociologue ou en anthropologue, etc. S’essayer par l’autoportrait à renverser l’assignation à un rôle et à une fonction qui nous incombent habituellement d’incarner, que ces assujettissements soient commandités par l’employeur ou bien encore redoublés par la commande directive de l’artiste, par ses cadrages et ses enregistrements ingérant.

C’est ainsi qu’il me semblait pouvoir tirer de cette situation de subordonné une certaine légitimité à produire mon propre portrait, voire à le revendiquer comme une forme d’expression politique malgré mes a priori. En effet, bien qu’il soit admis depuis au moins la Renaissance comme un genre classique en art – ou comme un sous-genre dans l’art du portrait –, l’autoportrait m’avait toujours paru comme une façon plus ou moins narcissique de paraître aux autres. D’ailleurs, sur le plan de sa transposition capitaliste, on peut constater que l’exigence d’un droit à l’autoportrait aboutit aujourd’hui à de nouvelles catégories de « besoins humains » – dont la surproduction et l’hyperconsommation actuelle de smartphone à selfie ou de « perches à selfie » est emblématique – instituant une dérive vers des modes de vies et de loisirs toujours plus « narcissisés ». La culture du selfie, en tout cas telle qu’elle s’est imposée petit à petit comme valeur d’échange entre autocentrés et égocentriques – notamment sur les réseaux sociaux voire dans les mass médias qui en ont largement donné à voir les limites –, m’oblige à préciser ici qu’à l’époque où j’ai réalisé ces autoportraits (en 2002), les téléphones portables n’étaient pas encore équipés d’appareils photographiques, et nous n’étions donc pas encore rentré de plein fouet dans l’ère généralisée et particulièrement problématique de l’égoportrait. Par conséquent, je ne cherche pas à occulter ce problème qui constitue sans doute l’un des points limites de la proposition mais plutôt à montrer comment cette forme s’est imposée et a construit la revendication d’un point de vue situé : l’affirmation d’un je aux identités multiples tenant alors lieu de refus radical de se voir objectivé que ce soit comme force de travail (contre la mise en scène des travailleurs subordonnés à l’ordre patronal et aux impératifs de production) ou bien encore comme modèle de représentation (contre la mise en scène des travailleurs subordonnés à la seule subjectivité de l’artiste).

Défaire la mise en scène salariale : où l’on parle d’un trouble des identités du soi au travail

Cet exercice de l’autoportrait n’allait donc pas sans comporter quelques risques, notamment ceux qui nous embarquent sur la pente douce de l’obsession du soi comme pratique narcissique ou bien encore sur celle de la schizophrénie des identités au travail. En effet, au travers de ces autoportraits, c’est aussi à un trouble des identités du soi au travail que je me confrontais. À l’identité salariale du photographe scolaire qu’il m’était assigné d’endosser, j’avais opposé des jeux de rôles mettant en scène d’autres identités particulières normalement prohibées sur le lieu et durant le temps de travail.

Tout comme l’acteur qui doit conformer ses comportements à la mise en scène et réciter un ensemble de répliques aussi précisément que possible pour s’en tenir au script du scénario, le salarié devra jouer un rôle pour le compte de l’entreprise et, attendu que selon le Code du travail « l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail9 », celui-ci pourra être alors défini dans ses moindres détails afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur les missions et les responsabilités qui lui incombent. En effet, étant donné que « le contrat de travail suppose un accord des parties sur les modalités déterminées de la tâche à accomplir [par l’employé] et sur sa rémunération10 », on peut dire que celui-ci devra tenir son rôle selon le statut, la rémunération et la fonction qui lui sont impartis à tel poste de travail. L’employeur veillera donc à préciser les tâches qu’il a à accomplir, les objectifs qu’il a à atteindre, et pourra aller jusqu’à définir les tenues qu’il a à porter, les comportements qu’il doit adopter dans la vie sociale de l’entreprise et le type de relation qu’il doit entretenir, que ce soit avec ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues ou encore avec les clients ou les usagers.

Par le biais de cette auto-mise en scène de la performance, je visais donc à faire apparaître une subjectivité supposée demeurée contenue par le rôle affecté au salarié et réfréné par la mise en scène salariale. En cela, j’aspirais à défaire la mise en scène de l’identité salariale (l’interpellation sociale à tenir le rôle de salarié) par l’affirmation d’une subjectivité irréductible (contre-interpellation individuelle11 et réfractaire à l’incarnation d’un rôle imposé) et je rejoignais par là les positions (qu’elles soient artistiques, théoriques et/ou politiques) engagées dans des processus de désidentification. En effet, le concept de désidentification portée notamment par José Esteban Muñoz, et dont il s’est fait le relais dans Disidentifications : Queers of Color and the Performance of Politics, suppose un retournement tactique du stigmate identitaire qui passe en particulier par le langage :

« La désidentification est un mode de performance par lequel une identité toxique est reconstruite et infiltrée par des sujets qui ont été interpellés par de telles catégories identitaires, mais qui n’ont pas pu s’approprier une telle étiquette. La désidentification concerne donc la gestion d’une identité qui a été dégradée [littéralement : “ gâtée ”] dans l’espace public majoritaire. Cette gestion est une négociation critique dans laquelle un sujet interpellé par un discours injurieux, un nom ou une étiquette reterritorialise cet acte de parole et le marquage que ce discours produit sur lui. Judith Butler a soutenu que bien que le discours injurieux “ puisse sembler fixer ou paralyser celui qu’il interpelle ”, il produit souvent, paradoxalement, dans le discours du sujet [offensé] une utilisation du langage pour arriver à contrer la désignation offensante. En effet, cette histoire de désidentification est au moins aussi ancienne que cette fable de la littérature anglaise : La Tempête de William Shakespeare. Dans cette pièce, Caliban, qui a appris à habiter pleinement sa monstruosité, a utilisé cette désignation [“ stigmatisante ”] – [de] “ monstre ” – comme un site à partir duquel maudire Prospero, la force oppressive qui l’a amené dans le langage en premier lieu. Plutôt que de se contre-identifier à Prospero (refuser de parler sa langue) ou de s’identifier à son maître (de parler comme Prospero), il choisit de se désidentifier en recomposant l’idiome de Prospero et en se l’appropriant12. »

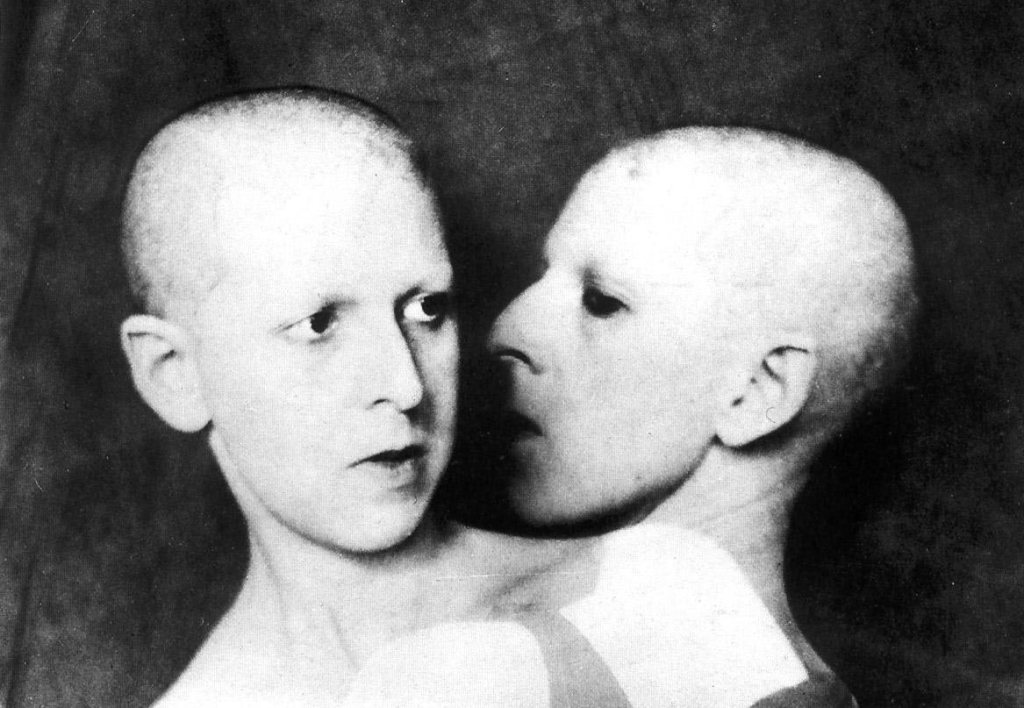

Une réappropriation performative du stigmate qui passe alors par le langage (la recomposition et l’appropriation de l’idiome), mais qui pourra aussi passer par l’image et par la valorisation d’une démultiplication des jeux de rôle possibles. Les autoportraits « polymorphes » de Claude Cahun – redécouverts notamment à la suite du travail photographique de Cindy Sherman – m’aidaient à prendre conscience de la puissance politique que pouvait revêtir cette forme d’expression.

Sa façon de jouer avec l’ambivalence des identités, de s’inventer et de s’approprier une multitude de rôles différents – entre homosexualité et bisexualité et androgynie et féminité outrancière et dandysme et orientalisme et, etc. – marquait sa volonté de résister au quotidien à des processus d’assujettissements et de récuser systématiquement son assignation à des rôles (pré)déterminés. En ce sens, je m’inspirais de cette conception de l’autoportrait comme invention de soi perpétuelle.

L’autoreprésentation comme mise à distance du décor et du contexte de travail

Cependant, différemment du portrait de l’artiste fait par lui-même, je ne cherchais pas à réaliser mon portrait en artiste – ni même en photographe ou vidéaste au travail d’ailleurs –, mais bien plutôt en travailleur. Je m’étais servi de mon statut de photographe pour jouer avec zèle mon propre rôle de photographe qui prend place dans une succession de décors consacrés aux photographies de groupes pour les enfants. Ce faisant, je m’ingérais dans un protocole que j’avais certes moi-même mis en place mais qui m’était complètement inadapté.

Ainsi, ce ne sont plus les maquillages, les postures et les habits chaque fois différents– ce que Erving Goffman (dans La mise en scène de la vie quotidienne) nomme la « façade personnelle13 » pour qualifier tous ces éléments plus ou moins mobiles qui se confondent avec la personne de l’acteur – qui permettent à l’artiste d’incarner des personnages aux identités multiples – comme a pu s’y essayer Claude Cahun dans ses autoportraits – mais bien plutôt ici, par un jeu de travestissements renversés, où ce sont les décors d’arrière-plan de la scène – « les éléments scéniques de l’appareillage symbolique14 » pour reprendre les termes du sociologue –qui, citant chaque jour des motifs différents de l’école, façonnent grandement les comportements du photographe professionnel et troublent alors l’identité de mon personnage de fiction. Mais, quelle que soit l’identité sous laquelle j’opérais (définie en fonction du rôle social ou subjectif à jouer), dans les deux cas j’essayais d’apprivoiser petit à petit l’étrange familiarité de mon contexte d’évolution. Étrange, puisque sur le territoire de l’Autre, je n’aurais jamais le temps de me familiariser complètement avec les nouvelles toiles de fond qui ne cessent de changer en fonction des établissements scolaires visités, mais familiers, car le dispositif de mise en scène et le cadrage restaient toujours quasiment les mêmes. Cet écart formalisait par l’inadaptation de l’acteur à ses décors, étant alors sensé permettre de marquer l’influence du cadre de travail sur le modelage des identités tout en démontrant l’inadéquation de la subjectivité débordante des employés à leur environnement de travail.

C’est d’ailleurs l’un des principaux ressorts émancipateurs du procès qui m’a conduit à la réalisation de ces autoportraits au travail que de m’offrir l’opportunité d’opérer un « décrochage » tant par rapport au cadre qui me servait de toile de fond que relativement à la fonction et au rôle qui m’étaient désignés. Un décrochage comme il en existe alors parfois au théâtre lorsque l’acteur décroche de son propre rôle et trahit le public en rompant le contrat qui le lie à la mise en scène. L’acteur sort alors de son interprétation – désengagé vis-à-vis de son propre rôle il n’y croit plus vraiment – et instille ainsi le doute dans l’esprit du public qui – dès lors n’y croit plus vraiment non plus – et décroche à son tour. L’acteur offre de cette façon au public l’espace d’un moment de flottement qui vient rompre le cours normal des choses. Une ambiguïté sur les identités de l’acteur et du public naît du télescopage entre les identités particulières que les personnes se forgent et les identités de rôles qu’ils ont à incarner et à jouer tout au long de la représentation et dans le respect des protocoles de la mise en scène du dispositif théâtral.

L’acteur, qui a perdu certains attributs de sa façade de comédien, pourra alors se saisir de ce décrochage pour improviser et chercher à entamer une complicité avec le public (qui a lui-même décroché), ce qui ouvre alors à un champ des possibles et à d’autres formes de représentation. L’option la plus fréquemment choisie par l’acteur sera d’improviser, quitte à « relâcher la façade15 » pour gagner en complicité, mais tout en conservant l’objectif sous-jacent d’amener le public à mieux raccrocher à la situation théâtrale prévue par le script (ce qu’Erving Goffman nomme « les opérations de réalignement16 »). Mais il pourra aussi tirer parti de cette situation de communication étrangère à son propre rôle pour produire un « discours sur la mise en scène17 ». Ce qui est habituellement formulé par l’acteur dans les coulisses de la sphère publique pourrait être désormais discuté sur le devant de la scène et en connivence avec le public. En effet, comme le suggère Erving Goffman, au travail c’est « lorsque le public [la clientèle ou la hiérarchie par exemple] est absent [que] les équipiers en viennent souvent à discuter des problèmes de mise en scène18 » :

« En l’absence du public intéressé, les travailleurs peuvent alors se poser des questions concernant l’état de l’appareillage symbolique [le décor] ; les équipiers réunis proposent à titre d’essai et “ fignolent ” des attitudes, des arguments, des positions ; on analyse les avantages et les inconvénients respectifs des régions antérieures utilisables [la région antérieure désigne “ le lieu où se déroule la représentation19 ”] ; on examine la dimension et la nature des publics possibles de la représentation ; on parle des ruptures de représentation qui se sont produites dans le passé et de celles qui risquent de se produire ; on échange des nouvelles au sujet des équipes de collègues ; on se remémore l’accueil réservé à la dernière représentation dont on fait ce qu’on appelle parfois une “ autopsie ” ; on panse les blessures et on se prépare moralement pour la prochaine représentation. La discussion de la mise en scène constitue, sous d’autres noms tels que celui de potinage ou de “ propos de boutique ”, etc., une coutume bien connue20. »

Ainsi, toutes ces activités de coulisses, ces propos et interrogations permettant de « refaire le match » en « off » ou d’en préparer de futurs, pourraient aussi être rejouées devant le public concerné, sous la forme de saynètes, afin de permettre une remise en cause collective du scénario proposé, de « fignoler » ensemble les attitudes, les arguments et les positions… Plus encore, cette critique réinvestie par le public pourrait donner lieu à la coréalisation d’autres scénarios possibles et servir, par l’interaction directe des publics, à rejouer autrement les évènements tels qu’ils ont été préétablis (ou tels qu’ils « se sont produits dans le passé ») et/ou à modifier l’enchaînement des conséquences à suivre (tels qu’ils « risquent de se produire » à nouveau). Ces procédés d’implication des publics dans une dérive complice et visant à coproduire une représentation théâtrale plus ou moins improvisée ont notamment été expérimentés par le Théâtre de l’opprimé proposé par Augusto Boal21 et plus particulièrement, sous sa forme dite du Théâtre-forum22. Cependant, le décrochage qui permet à l’acteur et au public de prendre de la distance sur la mise en scène n’est plus ici « accidentel », puisqu’il relève d’un processus qui est méthodiquement intégré à la mise en scène et orchestré par un acteur auxiliaire, nommé le « Joker », qui prend alors la fonction d’un « meneur de jeu » comme l’explicite Augusto Boal : « C’est à lui d’expliquer les règles du jeu, de corriger les erreurs commises, d’encourager les uns et les autres à ne pas arrêter la scène23 ». Celui-ci assiste donc la troupe de théâtre composée de comédiens non professionnels – cette « troupe » n’en est pas vraiment une au sens où elle se compose et recompose en permanence et en fonction des nouveaux publics et contextes de représentation – qui se réunissent et improvisent autour de situations d’oppression concrètes dont ils ont pu, par ailleurs, faire l’expérience personnellement. Une fois les saynètes fixées, elles sont rejouées devant les « spect-acteurs » (pour reprendre le concept boalien qui entend par là détruire « la barrière entre acteurs et spectateurs24 ») et, lors de la session dite « forum », ces derniers seront invités par le Joker à échanger sur leurs interprétations respectives, mais aussi à remplacer un des acteurs sur scène pour prendre place dans la situation conflictuelle et s’essayer à changer le cours des évènements (que ce soit en incarnant une figure d’opprimé ou d’oppresseur), si bien qu’en laissant dévier l’interprétation, c’est une autre série d’improvisations qui se joue.

Cependant, ce type particulier de « décrochage », qui n’est pas tant « accidentel » que le produit d’une mise en scène « orchestrée » dans le cadre d’une représentation théâtrale ouvre à de nombreuses interrogations. En effet, outre la logique d’un théâtre qui s’adresse à un public déjà mobilisé ou composé quasi exclusivement de militants (risque de la reproduction d’un « entre-soi » par son inscription « là où existent des homogénéités politiques préalables25 »), c’est aussi l’ambiguïté qui plane sur le statut du Joker (professionnel ou amateur, spécialiste et/ou militant26 ?) et sa responsabilité politique qui a pu faire l’objet de critiques. Selon Olivier Neveux (chercheur et professeur d’histoire et d’esthétique du théâtre), dans les débats suscités, c’est le médiateur « qui cadre le champ même de ce qui est à débattre » et qui « incarne le “ recours ” explicatif, non pas nécessairement en exercice, mais en puissance »27 si bien que « la maïeutique à l’œuvre28 » au cours d’une séance peut reconduire « l’inégalité […] entre un plateau (sachant) et une salle (ignorante)29 », etc. Toutefois – et quelles que soient par ailleurs les ambiguïtés et les limites du Théâtre-forum qui est en bien des cas et par trop souvent didactique (l’injonction à la participation du public contribue à une assimilation simpliste de la position du spectateur à une forme de passivité, comme si « regarder » ne pouvait être aussi envisagé comme « une action », à l’instar de ce que propose Jacques Rancière pour qui remettre en question l’opposition (présupposée) entre regarder et agir30 constitue un premier pas vers « l’émancipation ») – cette forme proposée a néanmoins le mérite de permettre au public de réaliser collectivement une mise à distance d’une représentation donnée et partant, de lui offrir la possibilité de concevoir et réaliser d’autres types de représentations, en somme de se préparer à l’argumentation et à porter la contradiction – y compris alors face à« la mise en scène de la vie quotidienne » – en renvoyant à d’autres réalités sociales.

À ce titre, le décrochage est sans doute la première étape essentielle qui conduit à s’objectiver dans la situation de travail. Il permet de prendre de la distance vis-à-vis d’un rôle et d’un contexte qui nous sont à la fois étranger (l’identité imposée sur le territoire de l’Autre propriétaire) et familier (le lieu où l’on travaille est habité au quotidien). Par ricochet, l’auto-mise en scène de soi au travail pourra permettre de décrocher alors du personnage attendu pour s’abandonner à d’autres états subjectifs, afin d’être un peu en vacances de soi dans l’espace-temps du travail.

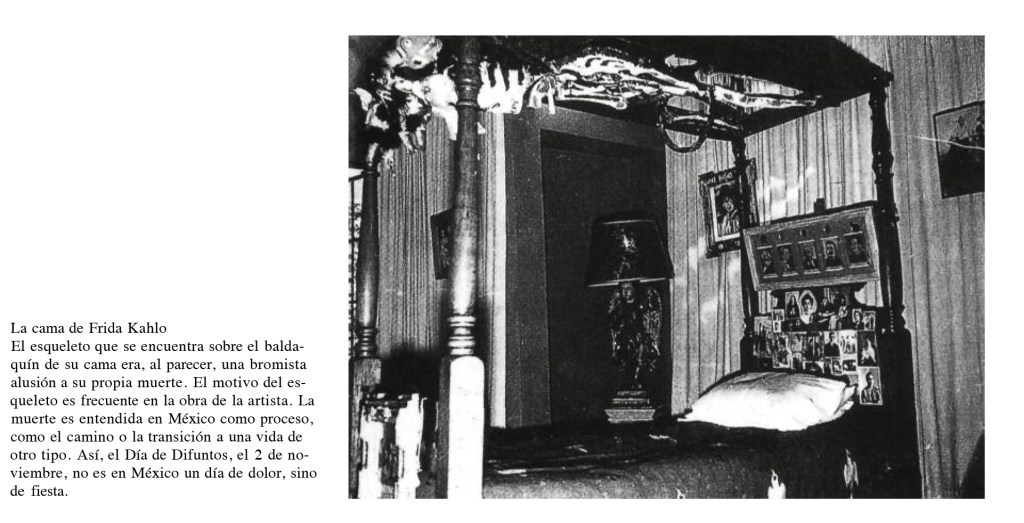

« Je peins des autoportraits parce que je passe beaucoup de temps seule et parce que je suis le motif que je connais le mieux31 », confiait Frida Kahlo au critique d’art Antonio Rodríguez. Et en effet, après avoir subi un terrible accident de la route qui la laissa handicapée, l’artiste se retrouva complètement esseulée, car, dans l’impossibilité de se mouvoir librement, elle avait été obligée de garder le lit pendant de longs mois. C’est donc en partant précisément du réel de cette situation d’astreinte imposée et de la solitude qui l’accompagne que Frida Kahlo est parvenue, par une abondante production d’autoportraits, à inventer un langage qui lui est propre.Bien entendu, une situation de travail salarié, aussi contraignante et solitaire soit-elle, ne peut être complètement comparée à la brutalité d’un accident de la route et aux conséquences traumatiques qui succèdent. Cependant, l’assignation à l’immobilité et à l’alitement du corps meurtri de l’artiste fait, à mon sens, écho ici à l’astreinte du corps des travailleurs à leur poste de travail : des corps et des esprits séquestrés dans des univers qui relèvent d’une étrange familiarité (un contexte contraint, mais dont on connaît intimement les moindres subtilités attenantes) et dont les conditions d’émancipation en passent nécessairement alors par une tentative de retournement de la situation déterminée et par l’usage de moyens de production et d’expression réappropriés. Frida Kahlo expliquera ainsi à l’historien et critique d’art Raquel Tibol la raison de son entrée en peinture et confirmera que l’autoportrait s’est alors imposé à elle comme le mode et le moyen d’expression le plus approprié à sa condition :

« Dès que j’ai vu ma mère, je lui ai dit : je ne suis pas morte et, en plus, j’ai de quoi vivre. Ce quelque chose c’est la peinture. Comme j’ai dû être allongé avec un corset de plâtre qui allait de la clavicule au bassin, ma mère réussit à me préparer un appareil très amusant auquel pendait un chevalet qui servait à soutenir les papiers. C’est elle qui a imaginé un plafond au-dessus de mon lit du style Renaissance. Elle a mis un baldaquin au-dessus et a placé, sur toute la longueur de ce plafond, un miroir dans lequel je pouvais me voir et utiliser mon image comme modèle32. »

Ainsi, la mise en œuvre de ces autoportraits n’apparaît-elle pas seulement réparatrice, sur un plan thérapeutique, pour l’individu qui s’y adonne – l’autoportrait s’offrant comme un lieu de repli narcissique nécessaire33 à la reconstruction des identités et à la réfection des multiples sois post-traumatique –, mais aussi poétique (de par la nature même des modes et moyens de production mobilisés) et en un certain sens, politique (de par le « motif » que l’artiste a choisi de dépeindre).

Poétique, car le retournement sublimé de la contrainte d’alitement nécessite l’invention d’un dispositif pictural adapté à l’usage de Frida Kahlo (la condition de l’artiste réclame en l’occurrence le bricolage d’un chevalet et l’installation rusée d’un miroir pour se peindre allongée), mais aussi politique puisque sa position d’invalidité et son état physique et moral (sa souffrance et sa solitude) la place en situation de légitimité pour dépeindre elle-même la réalité de sa condition. Certes, Frida Kahlo utilise son image comme modèle parce qu’elle est le seul motif qui lui apparaît immédiatement disponible, mais au-delà, ce sont tous les rapports qu’elle entretient à sa condition qui font de ces autoportraits l’expression d’une revendication émancipatrice : elle réalise des autoportraits parce qu’elle est la personne qu’elle connaît le mieux. L’autoportrait trouve ainsi une résonnance politique puisque l’auto-mise-en-scène de soi nécessite une opération à la fois d’appropriation des modes d’expression et des moyens de production tels qu’ils sont contraints par la situation d’astreinte, mais aussi un renversement subjectif (à la fois poétique et politique) de son identité telle qu’elle est déterminée par sa condition : Frida Kahlo peindra certes son corps meurtri par l’accident, mais aussi son portrait en tant que femme et militante communiste et androgyne et métisse et dandy, etc. En somme, la revendication d’une autoreprésentation par l’artiste au mobile qu’elle est celle qui se connaît le mieux, fait de l’émancipation des sujets subordonnés qu’elle soit l’œuvre des subordonnés eux-mêmes.

Chaque nouveau contexte de travail ouvre alors à une nouvelle mise en situation d’aventure et place les travailleurs sur un terrain à l’étrange familiarité. Celui que l’on habite au quotidien mais que tel le peintre, légèrement en retrait de son tableau et éloigné du motif qu’il représente, on ne peut manquer de placer à bonne distance. À distance d’enquête, pour qu’alors, tel l’anthropologue qui joue à domicile sur son terrain mais qui, en chercheur consciencieux, devra prendre de la distance vis-à-vis d’un milieu auquel il appartient ou dont il est trop proche.

Il s’agit de se faire l’étranger de ce décor familier afin de trouver dans la situation un nouvel angle critique qui permette, si ce n’est de bousculer l’ordre de l’identité salariale, pour le moins de semer le trouble dans l’ordre normal des rôles attribués en révélant l’ambivalence de la mise en scène salariale.

Ainsi, tout comme l’usage détourné du matériel m’avait permis de quitter pour un temps ma fonction (je sortais des activités spécifiques normalement attachées à ma charge de photographe scolaire), la réalisation de ces autoportraits m’avait en outre permis de décrocher du rôle que j’étais censé incarner pour conformer mes comportements aux responsabilités et missions qui m’avaient été confiées mais aussi à l’image sociale que l’entreprise, par mon intermédiaire, entendait donner d’elle-même à ses clients.

C’est donc bien dans ces interstices, lorsque les identités du soi ne corroborent plus complètement à celles qui s’imposent aux salariés sur leur lieu de travail et pendant leur temps de travail, que se glissent les occasions d’une auto-objectivation permettant de mettre à distance critique le rôle et la fonction que l’on est en demeure d’épouser lorsqu’on est « enrôlé » malgré soi, chantage à la subsistance oblige, dans une situation salariale – le salariat comme forme ultime de la mise en scène des subordinations.

Le contrat de travail ou la mise en scène des subordinations économiques et culturelles

C’est bien le rapport salarial qui fixe le cadre de la mise en scène, et plus précisément le contrat de travail, qui fait basculer les individus libres dans des rapports de subordinations économiques et donc aussi culturelles. À la subordination économique de l’employé qui dépend de l’employeur quant à sa rémunération (contrairement à l’employeur qui possède le capital et les moyens de production et d’échange, l’employé vit uniquement des revenus qu’il tire de sa force de travail), se juxtapose la subordination culturelle de l’employé qui a le devoir d’embrasser une identité salariale et de conformer ses comportements à la vie sociale de l’entreprise mais aussi à l’image de marque qu’elle entend donner d’elle à l’extérieur (placé sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres, l’employé exécutera son travail en jouant un rôle de composition qu’il lui incombe d’incarner pleinement). Et ce sont ces rapports de subordination, dans lesquels les salariés s’inscrivent lorsqu’ils signent un contrat de travail, qui induiront de fait un trouble de la personnalité chez ces individus. Une schize profonde naît alors de ce double rapport conflictuel car d’une part, les travailleurs seront tout simplement dessaisis des fruits de leur travail (des modes de production, du sens de ce qui est produit et des conditions particulières de production et de distribution des richesses) mais d’autre part, ils seront également sommés de conformer leurs identités particulières à une identité salariale, qui suppose avant tout un assujettissement de leurs subjectivités sur leurs lieux et pendant leurs temps de travail. Et c’est précisément de cette mise en scène des subordinations économiques et culturelles qu’il faudra s’essayer de décrocher.

Il est difficile de dire à cet endroit ce qu’est exactement l’identité salariale. À vrai dire, il est probable que l’on n’y parvienne jamais complètement. En donner une définition suffisamment satisfaisante est sans doute vain car l’identité salariale se redéfinit en permanence selon les individus et les contextes salariaux dans lesquels ils s’inscrivent. Elle trouvera alors de nouvelles significations en fonction des entreprises, de la fiche de poste et du poste occupé, des règlements intérieurs, des services de communication de l’entreprise à l’adresse interne (employés) ou externe (clients ou usagers) mais aussi selon les rapports instaurés avec les collègues ou par la hiérarchie – elle aussi chargée de jouer son propre rôle de supérieur qui veille à ce que les employés subalternes conforment leurs comportements aux attendus de production, que se soit sous la houlette d’un management traditionnel qui commande dans les larmes et la sueur ou bien sous celle des « chief’s happiness officer » qui suppléent aux « burn-out » et aux suicides des travailleurs par l’ordonnance d’un taux journalier de « séances de rigologie34 » au travail et gouvernent dans la hiérarchie du baby-foot et à coup de chouquettes et de bonbons Haribo35. Il conviendra alors de considérer la nature particulière de ces critères subjectifs qui empêchent de déployer un sens précis de la notion au travers d’une définition simple.

Ceci dit, nous pouvons nous risquer à envisager cette figure de l’« identité salariale » comme étant le rôle social qu’un individu se doit de jouer pour se conformer à sa fonction dans – et pour le compte de – l’entreprise lorsque, par suite de la signature d’un contrat de travail qui le lie à son employeur, il a consenti à se placer sous la clause de subordination salariale. Par conséquent, on peut dire que l’identité salariale se définit aussi négativement par toutes les autres singularités particulières auxquelles une personne se doit de renoncer à jouir sur son lieu et pendant son temps de travail36. L’identité salariale aurait donc partie liée à l’enrôlement des personnes où, plus qu’une simple séquestration des corps et des esprits dans l’espace-temps du travail, se jouent en réalité la subordination des individus et leurs capacités de renonciation à jouir de leurs singularités propres.

Certes, les avancées historiques ont permis de réaliser, sous la pression de la classe laborieuse, l’instauration d’un Code du travail et d’un contrat de travail, et par conséquent de limiter l’exploitation capitaliste en garantissant l’accès à de nouveaux droits sociaux pour les travailleurs. On connaît l’histoire des grandes conquêtes ouvrières : l’interdiction progressive du travail des enfants, l’instauration d’un salaire minimum et d’une durée maximum du temps de travail journalier, la reconnaissance du droit syndical, la mise en place d’une assurance sociale qui succède aux protections contre les risques d’accidents du travail et/ou de maladies professionnelles, le maintien d’un salaire pendant les périodes de chômage, le droit aux congés payés et aux congés parentaux, à une pension retraite (qui pourra être envisagée comme l’équivalant d’un salaire garanti à vie37), etc. Mais si aucune de ces conquêtes n’a été concédée de bon gré par le patronat, la contrepartie à la ratification et à l’instauration de ces normes légales de travail (gagnées au terme d’une longue et sanglante lutte des classes menée par les travailleurs et leurs organisations de combat) c’est aussi, du point de vue de l’employeur, l’institutionnalisation – si ce n’est légitimement pour le moins légalement – de la propriété privée des moyens de production et d’échange et du droit d’assujettissement des individus sur leur lieu et pendant leur temps de travail. En effet, l’employé sous contrat est alors supposé « normaliser » ses comportements et travestir ses singularités afin de se conformer à un rôle et à une fonction. Dès l’accord conclu, l’individu renonce à jouir à ses identités particulières pour se soumettre à celles qui reviennent à l’employé. Il s’engage ainsi à obéir, c’est-à-dire qu’« il consent, selon la formule empruntée à Pascal Nicolas-Le Strat, à exercer son travail sous la subordination (au sens juridique) de quelqu’un. Il efface alors sa volonté et exécute son activité sous le contrôle d’un employeur38. » De cette manière, si le contrat de travail qui lie l’employé à l’employeur définit sa rémunération, ses horaires, les protections auxquelles il a droit et ses obligations, ce contrat repose également sur une relation spécifique, le lien de subordination tel qu’il est défini à l’article L. 1221-1 du Code du travail : « Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné39. » Cette subordination est d’autant plus complète qu’elle est notamment renforcée par l’article L. 3121-1 qui contraint l’employé à renoncer au libre arbitre de l’usage de son temps, c’est-à-dire qu’il le remet à l’employeur qui décide de l’organisation du travail dans lequel l’employé va œuvrer puisqu’il est entendu que : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles40. » De cette façon, les patrons pourront alors en toute légalité se sentir légitimes pour exiger d’eux qu’ils incarnent un rôle et pour qu’au final, leurs personnalités – ou ce qu’il en reste après avoir ratifié ces clauses de subordination salariale – ne correspondent plus qu’aux impératifs de production et de rentabilité que les employeurs attendent de leurs employés dans les entreprises.

On peut donc dire que l’identité salariale s’est forgée au cours des siècles dans des rapports de force et que dans cette lutte des classes (entre la bourgeoisie et le prolétariat), les employeurs ont conservé (quitte à intégrer les réformes concédées) le capital et les moyens de production et d’échange, et donc leur droit d’exploitation de la force de travail, c’est-à-dire que dans le cadre légal de la loi, ceux qui emploient ont le droit de subordonner librement des individus à leur pouvoir directif et de les faire travailler à leur compte afin de tirer une plus-value de ce qu’ils produisent. Sous le haut patronage de l’identité salariale, les comportements d’un individu, son temps et les fruits de son travail ne lui appartiennent plus.

Les pratiques de déviances : témoins des différends et/ou inventions de langages parallèles

De cette façon, et paradoxalement, ce sont bien les lois et les règles qui s’appliquent à un contexte salarial de subordination qui créent les conditions mêmes de leur subversion, en particulier lorsque les travailleurs n’entendent plus se soumettre aux clauses de la subordination et aux identités attendues d’eux au travail. Dans cette optique, on pourra alors objecter en termes foucaldiens, que nos pratiques et toute notre existence découlent de cette domination, c’est-à-dire que nous sommes assujettis par le pouvoir dont nous continuons à dépendre puisqu’il nous constitue comme sujet, y compris comme sujet subversif en tant qu’il nous fournit les règles à subvertir – nos (contre)subjectivités ne cessent de se construire dans la subalternité ou en rapport avec elle.

Cependant, quand bien même on pourrait effectivement relever de nombreux paradoxes dans les pratiques adaptatives et résilientes au travail (en particulier lorsque celles-ci favorisent la régulation productive du travail), il n’en demeure pas moins que les travailleurs engagés dans une bataille qui vise à contrer les subordinations et identifications salariales pourront le faire par l’affirmation de subjectivités créatives et politiques foncièrement autres.

Face à l’objectivation patronale qui vise à faire fi des personnes et de leurs singularités pour les requalifier en une main-d’œuvre malléable et docile, les travailleurs pourront certes se plier à une telle injonction « en identifiant leur identité individuelle à l’identité collective41 » et adhérer complètement à « l’esprit de corps […] qui commande la soumission aux exigences de la reproduction du corps42 » (pour reprendre l’expression de Pierre Bourdieu) – voire en faisant corps avec l’identité professionnelle43 – ou bien, au contraire, jouer la mascarade, faire « comme si » ils adhéraient aux valeurs de l’entreprise et aux règles qui y sont édictées. En effet, un travailleur qui parle « comme si » il souscrivait au lien de subordination (tel que défini par le Code du travail) ou encore « comme si » il assimilait effectivement sa force de travail à une marchandise, ne consent pas forcement à ce que le « différend » qui l’oppose à l’objectivation patronale soit neutralisé par ce genre de discours. Pour le dire dans la langue de Jean-François Lyotard, il n’y a pas entre l’employeur et l’employé un simple « litige » qui pourrait se régler par le droit – lors d’une séancede conciliation ou dans le cadre d’une procédure devant le conseil de prud’hommes (CPH) en l’occurrence –, mais plutôt un « différend » puisqu’« entre [les] deux parties […] le “ règlement ” du conflit qui les oppose se fait dans l’idiome de l’une d’elles [ici celui du Code du travail « patronal », là celui du « droit économique et social “ bourgeois ”44 »] alors que le tort dont l’autre souffre ne se signifie pas dans cet idiome45. » Ainsi, l’idiome patronal, tel qu’il s’exprime par le biais du droit en vigueur qui l’autorise à acquérir temporairement la force de travail d’un individu « comme si » il s’agissait là d’une marchandise (comme une autre ?) – le salaire et les droits des salariés étant la contrepartie à « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné [tant et si bien que durant son temps de travail] le salarié est à la disposition de l’employeur et [doit] se conforme[r] à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » –, entre en conflit avec la subjectivité d’un travailleur, car à aucun moment le Code du travail ne lui reconnaît la possibilité de faire valoir que son travail « qu’il cède contre salaire à son patron à raison de tant d’heures par semaine n’est pas une marchandise46 ». C’est pourquoi, « faute d’une règle de jugement applicable aux deux argumentations47 », le Code du travail (tel que formulé dans l’idiome de l’employeur) tranchera toujours inéquitablement le conflit. Ainsi, comme le suggère Jean-François Lyotard, pour « que le travail soit autre chose que l’échange d’une marchandise […] il faut un autre idiome que celui des prud’hommes pour l’exprimer48. » À défaut, le droit légitimera un certain « genre de discours » – celui de l’employeur qui pourra se parer des habits de la « neutralité » en usant du cadre légal de la loi dans lequel se formule son idiome –, mais exclura alors de fait, les autres genres – ceux des employés seront ainsi réduits au silence (alors même que tout le monde sait bien que, durant son temps de travail, il n’est pas humainement possible d’être entièrement « à la disposition de l’employeur […] sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ») –, si bien qu’en s’imposant à eux « [ce genre de discours] laisse un “ reste ” de différends non réglés et non réglables dans un idiome, reste d’où la guerre civile du “ langage ” peut toujours revenir, et revient en effet49. »

De cette façon, certaines pratiques de déviances au travail pourraient être observées et analysées au regard de ce « reste » de différends non réglés et apparaître comme des indices, les traces résultantes de cette « guerre civile du langage » à l’œuvre dans l’entreprise. En effet, les employés qui interprètent un rôle de composition dans la routine des règles édictées et contractées, mais qui, par ailleurs, sont conscients de mener là une « guerre civile du langage », n’ont pas forcement renoncé à faire de ce territoire de l’Autre (propriétaire du capital et des moyens de production et d’échange) un champ de tension pour la lutte de classe ni même à en faire un « lieu » pour le braconnage culturel puisqu’une bataille qui vise à contrer les identifications salariales y est également engagée.

Bien entendu, aucune performance (auto)filmée ne saurait jamais désactiver efficacement et durablement les règles capitalistes de production telles qu’elles se sont imposées aux travailleurs et telles qu’elles ont façonné l’identité salariale au cours des siècles. C’est sans doute l’autre point limite de l’autoportrait comme performance symbolique. La lutte pour la reconnaissance des subjectivités singulières ne suffira pas seule à subvertir l’identité salariale, c’est-à-dire à transformer durablement les normes capitalistes qui fixent les conditions de production imposées aux travailleurs. Elle doit s’accompagner d’une reconfiguration complète des modes et des rapports de production pour espérer renverser les modalités d’incarnation des subjectivités au travail. Il serait d’ailleurs difficile d’envisager le renversement d’une pareille identité sans que les travailleurs ne se placent eux-mêmes en situation de reprendre également la main sur les politiques de la planification économique, sur la définition du sens et de la valeur d’usage de ce qui doit être produit, sur l’organisation de la division du travail et de la distribution-répartition des fruits du travail, sur les modalités d’administration des moyens de production (au nom d’une gestion collective et alors contre la légalité de la propriété privée et du droit d’héritage sur les moyens de production et d’échange), sur les conditions de production en dehors du régime salarial comme mode de gouvernance et d’enrôlement « forcé » des individus dans la condition salariale, etc.

Un tel rappel des conditions nécessaires nous oblige à nuancer les possibilités de renverser le rapport d’exploitation salarial. En effet, si le contrat d’embauche apparaît symptomatique du rapport de subordination salariale instauré par le patronat, c’est bien au-delà de son abrogation qu’il s’agit de penser l’émancipation des travailleurs.

Aussi, dans une telle bataille, la réalisation d’un autoportrait pourrait apparaître complètement subsidiaire au regard de l’enjeu politique d’une réappropriation collective par les travailleurs des modes et moyens de production. Cependant, l’autoportrait, en tant qu’il offre aux travailleurs la possibilité de s’inventer eux-mêmes au gré des jeux de rôles, permet sans doute, face à l’identité salariale assignée, d’activer un processus de désidentification et, à l’image d’autres pratiques de déviances au travail, de se forger des subjectivités poétiques et politiques qui les vouent à complètement autre chose. À cet égard, si une performance inversée de l’identité salariale ne permet pas de se soustraire aux modes de l’exploitation capitaliste ou bien même de se libérer des subordinations hiérarchiques qui s’imposent aux salariés dans les entreprises, elle peut contribuer à révéler les différends par l’invention d’un langage qui se formule alors dans un idiome qui n’est plus du tout celui de la hiérarchie et qui ne s’exprime plus dans la langue du patronat (celle de la domination). Cela dit, cette mission qui consiste à trouver des modalités d’expression parallèles (de celles qui se formulent alors dans un autre idiome), demeure particulièrement difficile à remplir, car, si l’on en croit Jean-François Lyotard, il s’agit de « faire droit au différend » ce qui suppose alors :

« [d’]instituer de nouveaux destinataires, de nouveaux destinateurs, de nouvelles significations, de nouveaux référents pour que le tort trouve à s’exprimer et que le plaignant cesse d’être une victime. Cela exige de nouvelles règles de formation et d’enchaînement des phrases. [Rien d’insurmontable donc, car] nul ne doute que le langage soit capable d’accueillir ses nouvelles familles de phrase ou ces nouveaux genres de discours. Tout tort doit pouvoir être mis en phrases. [Cependant, poursuit le philosophe] il faut beaucoup chercher pour trouver les nouvelles règles de formation et d’enchaînement de phrases capables d’exprimer le différend que trahit le sentiment si l’on ne veut pas que ce différend soit aussitôt étouffé en un litige, et que l’alerte donnée par le sentiment ait été inutile50. »

Ainsi, les pratiques des employés qui visent à déconstruire l’identité salariale par l’affirmation de subjectivités culturelles et politiques autres ou qui tentent de se réaliser en trouvant du sens à leur travail par une production parallèle qui échappe à celle réglementaire de l’entreprise, pourraient être envisagées comme l’expression de différends alors « mis en phrases » autour de nouvelles règles. De cette façon, si le philosophe a pu confier à la littérature, la philosophie, voire à la politique cette tâche qui consiste à « témoigner des différends en leur trouvant des idiomes51 », il y a fort à parier que les travailleurs, au-delà de ces champs disciplinaires spécifiques (et de la légitimation des divisions entre travail intellectuel et manuel qui pourrait se faire « sentir »), se sont déjà depuis longtemps autoprescrits cette mission qui consiste à démasquer et à mettre à l’index « les différends cachés dans les litiges52 » et qu’ils aient également cherché de leur côté à inventer et à produire, par des moyens détournés et alors sous de multiples formes de déviances créatives et politiques, des langages qui n’appartiennent qu’à eux.

En effet, la subversion des normes d’identités (que ce soit par le biais d’autoreprésentations et/ou d’autoproductions sur leur lieu et durant leur temps de travail) ne se limite pas à révéler la mascarade et l’ambiguïté des rôles joués au quotidien par les employés, elle participe aussi de l’invention d’un langage étranger à celui de l’employeur. C’est à cet endroit peut-être que nos subjectivités cessent d’être complètement assujetties aux règles fixées par le pouvoir. En effet, l’entreprise est aussi, et sans doute même avant tout, celle des employés puisque, s’ils n’en sont pas les propriétaires collectifs, ils y travaillent au quotidien et en connaissent les moindres subtilités. Tant et si bien que les travailleurs pourront alors déployer sur ce « territoire de l’Autre » leurs ruses tant théoriques que pratiques et y inventer les formes d’un langage parallèle qui leur est propre (à l’image des différents types de déviances au travail qui s’expriment dans l’idiome des subordonnés), en ce cas alors complètement différent au genre de discours utilisé par les employeurs (celui qui ordonne, assigne et subordonne) et auquel recourt la hiérarchie managériale de l’entreprise.

À mon niveau, j’aspirais seulement à trouver une forme d’autofiction qui me permette de subvertir ma propre identité salariale, ou pour le moins, d’y introduire ou d’y provoquer du trouble. Mais à mon échelle forcément modeste, je ne voulais pas seulement réaliser un autoportrait puisque l’enjeu était bien de produire un autoportrait en travailleur déviant. Cette autoreprésentation visait à témoigner (comme on le fait par l’administration d’une preuve) d’un processus en action qui, par le dispositif d’enregistrement même, impliquait une forme de réappropriation des moyens de production et de représentation, et prétendait, en ce sens, à la qualité de performativité. En effet, l’enregistrement vidéo de cette action m’avait conduit ainsi à prendre en charge le scénario, la mise en scène et à jouer le rôle épisodique d’un personnage projeté malgré lui dans des décors qui changent au fur et à mesure de ses missions d’intérim (comme la préfiguration des postes d’emplois qui se succéderont au fil de la carrière d’un intérimaire en permanence).